Person - Friedrich Genoch

Friedrich Genoch, Dr. Med. vet., Amtstierarzt, * 1896, † 15.01.1945, Bestattungsdatum: 29.01.1945.Wiener Tierärztliche Monatsschrift 1928, Hauptteil, Seite 733-737: Parästhesien bei einem Pferde. Von Tierarzt Dr. Friedrich Genoch‚ ehem. Assistent der chirurg. Klinik der Tierärztlichen Hochschule in Wien. Am 18. März 1925 wurde unter Prot. Nr. 218 ein schweres Zugpferd der Pinzgauer Rasse an die chirurgische Klinik eingebracht mit dem Nationale: kastanienbrauner Wallach ohne Zeichen, 9 Jahre alt, 173 cm hoch. Das Pferd stammte aus der Ökonomie meines Bruders in Eßlingen bei Wien, wo es seit 4 Jahren im landwirtschaftlichen Betriebe in Verwendung stand. Es war stets gesund‚ in gutem Nährzustande und als gutes Zugpferd anerkannt. Am l5. März 1925 bemerkte der Kutscher bei der Frühfütterung, daß das Pferd, auch während des Fressens, fortwährend mit dem linken Hinterfuße aufstampfte. Tags darauf untersuchte ich das Tier und konnte folgende Beobachtungen feststellen: Das sonst gesunde Pferd (Puls, Atmung, Temperatur normal, ebenso die Nahrungs- und Getränkeaufnahme) stampfte‚ wenn es im Stalle stand, mit dem linken Hinterfuße in Zeiträumen von 10—20 Minuten auf den Boden auf, und zwar geschah dies immer serienweise‚ 10—3O Schläge hintereinander. Dieses Aufstampfen mit dem Fuße spielte sich folgendermaßen ab: Das Pferd stand eine Zeit vollkommen ruhig, ganz plötzlich riß es das Bein krampfartig in die Höhe (die Bewegung war eine ähnliche wie bei dem sogenannten Streukrampf oder beim Hahnentritt des Pferdes), wobei der Fuß im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk maximal gebeugt wurde, und schlug dann mit ziemlicher Wucht den Fuß auf den Boden auf. Sogleich anschließend stampfte es dann 10—30mal hintereinander auf den Boden auf, wobei die einzelnen Schläge immer schwächer und schwächer wurden. Es stand dann wieder einige Minuten ruhig, worauf sich das Stampfen, wie oben beschrieben, ohne daß irgendeine äußere Ursache zu bemerken gewesen wäre‚ wiederholte. Anderseits konnten diese Erscheinungen auch dadurch ausgelöst werden, daß man das Pferd durch Anruf nach links oder nach rechts umtreten ließ, also sowohl bei Beginn der Belastung als auch der Entlastung des linken Hinterfußes. Wurde das Pferd bewegt oder zur Arbeit verwendet, so blieben diese Erscheinungen aus. Bei der Adspektion konnten am linken Hinterfuße keinerlei Veränderungen festgestellt werden. Bei der Palpation ließ sich das Pferd ruhig von der Hüfte bis zum halben Metatarsus hinab abtasten‚ weiter abwärts ließ es die Berührung nicht zu und stampfte das Tier, welches sonst sehr gutmütig war‚ schon bei der leisesten Berührung heftig mit dem Fuße auf den Boden auf und schlug aus. Den linken Hinterfuß aufzuheben war trotz Anwendung von Gewaltmitteln ganz ausgeschlossen. Am 18. Marz brachte ich das Pferd in die chirurgische Klinik. Hier wurden nun ebenfalls die oben beschriebenen Beobachtungen gemacht. Um eine genauere lokale Untersuchung vornehmen zu können, wurde das Pferd niedergelegt. Trotz der Fesselung benahm sich das Tier schon bei leiser Berührung des Fußes vom halben Metatarsus nach abwärts ganz ungebärdig. Beim Berühren mit einer Nadel sowie beim Versuche‚ Nadelstiche zu setzen, zeigte das Pferd eine unglaubliche Überempindlichkeit (Hyperästhesie)‚ so daß man mit größter Vorsicht vorgehen mußte, um nicht verletzt zu werden‚ da die ausgelösten Zuckungen blitzartig erfolgten. Nach subkutaner Anlegung von mehreren Depots einer stärkeren Novokainlösung in der Gegend der beiden Plantarnerven ließ sich das Pferd ruhig untersuchen. Es konnten aber keinerlei Veränderungen festgestellt werden. Haare und Schuppen von der Fesselregion entnommen und auf Dermatophagus-Milben untersucht, lieferten ebenfalls ein negatives Ergebnis. Das Bein wurde nun gründlich mit einer Creolinlösung gebürstet. Ungefähr eine halbe Stunde darnach‚ nach Aufhören der anästhesierenden Wirkung des Novokains‚ zeigte das Pferd die gleichen Erscheinungen wie vorher. Weiters wurde das Pferd rektal bezüglich einer Thrombose (intermittierendes Hinken) untersucht, doch konnten sowohl an der Aorta als auch an der Arteria hypogastrica und iliaca keinerlei Veränderungen festgestellt werden. Eine halbstündige ausgiebige Longierung zeigte ebenfalls keine Erscheinungen, die für „intermittierendes Hinken“ irgendwelche Anhaltspunkte gegeben hätten. Am 20. März wurde das Pferd als ungeheilt von der Klinik entlassen und wieder im landwirtschaftlichen Betriebe verwendet. Es blieb weiterhin unter meiner ständigen Beobachtung und ich konnte bemerken, daß sich der Zustand immer mehr verschlechterte. Das vorher gut genährte Tier magerte langsam aber konstant, trotz guter Freßlust, ab. Die einzelnen Pausen zwischen den Stampfbewegungen wurden immer kürzer, das Stampfen heftiger. Nun zeigte sich diese Stampfbewegung auch im Zuge, das Pferd blieb einfach plötzlich stehen, um eine Serie herunter zu klopfen. Ich konnte nun auch bemerken, daß das Tier im Stande der Ruhe des öfteren den Versuch machte, an dem linken Hinterfuße mit den Zähnen zu nagen. Doch kaum berührten die Lippen den Fessel‚ so riß es auch schon krampfhaft den Fuß weg und empor und stampfte eine Serie auf den Boden. Das Bein zeigte nun auch vom Fesselgelenk abwärts eine geringe umfassende Schwellung. Am 27. April wurde das Pferd, da es das Eisen am linken Hinterfuße verloren hatte‚ an der Poliklinik der Tierärztlichen Hochschule an der Beschlagwand beschlagen, da trotz Anwendung aller nur möglichen Zwangsmittel ein Aufheben des Fußes unmöglich war. — Das Stampfen wurde nun auch während der Bewegung immer häufiger, so daß das Pferd zu einer Arbeitsleistung nicht mehr herangezogen werden konnte. Mein Bruder wollte es daher schlachten lassen. Da dieser rätselhafte Fall für mich von größtem Interesse war‚ überredete ich ihn, davon Abstand zu nehmen. Das Pferd wurde auf die Weide gegeben, wo es sich selbst überlassen war und ich Gelegenheit hatte, das Tier ständig zu beobachten. Gegen Ende Mai besserte sich der Zustand etwas, so daß es wieder zu leichteren Arbeiten herangezogen werden konnte. Am 2. Juni erkrankte es an Brustseuche, wurde mit Neo-Salvarsan behandelt und war am 14. Juni geheilt. Während dieser Krankheit besserte sich auch auffallend das Leiden am linken Hinterfuße (Salvarsanwirkung?), der Nährzustand wurde wieder besser und in weiteren drei Wochen waren die Stampfbewegungen vollständig verschwunden. Mitte Juli war das Tier anscheinend vollkommen wiederhergestellt‚ in gutem Nährzustande und ein ebenso gutes Zugpferd wie früher. Mitte November erkrankte es an einer leichtgradigen Obstipation des großen Colons, welche nach Anwendung der gebräuchlichen therapeutischen Maßnahmen bald wieder behoben war. Am 30. November Vormittag stürzte das Pferd während einer anstrengenden Arbeitsleistung auf dem Felde plötzlich zusammen, erhob sich aber nach einigen Minuten wieder und konnte der Kutscher anstandslos nach Hause fahren. Mittags versagte es das Futter und zeigte leichte Unruhe- (Kolik-) Erscheinungen. Einige Stunden nachher untersuchte ich das Pferd und konnte folgenden Befund erheben: Das Pferd trippelt im Stalle hin und her, legt sich ruhig nieder, um nach einiger Zeit wieder aufzustehen. Puls und Atemfrequenz sind etwas erhöht, Rektaltemperatur 39°. Lungenbefund normal. Bei der rektalen Untersuchung fand ich eine Obstipation des großen Colons. Therapie: O-05 Arekol. hydrobromic. subkutan in fraktionierten Dosen‚ 30 g Aloe per os und Seifenklistier. Tags darauf wurden dem Tiere einige Zuckerrüben und Wasser vorgesetzt. Kotabgang in geringen Mengen, das Pferd macht einen apathischen Eindruck. Rektaltemperatur 38,5°. Die Kotmassen im großen Colon sind erweicht. Abermals Verabreichung von 30 g Aloe per os. Am nächsten Tage ist das Tier sehr matt, liegt viel und hat Durchfall. Der Bauch ist aufgeschürzt, Futteraufnahme gering, großes Durstgefühl, Puls 60, minder kräftig, Atemfrequenz erhöht und oberflächlich, Rektaltemperatur 39,6. Rektaler Befund: Wässeriger Kot im Rektum, das große Colon ist ziemlich leer. Als ich weiter nach vorne tastete und mit dem Arme bis zur Schulter ein- ging, konnte ich mit den Fingerspitzen eine ca mannskopfgroße Geschwulst fühlen, deren Oberfläche etwas höckerig war. Die Geschwulst ließ sich zwar etwas nach vorne verschieben, aber nicht nach links oder rechts und schien in der Gegend der Wirbelsäule fest angewachsen zu sein. —— Tags darauf ließ ich das Pferd, da der Schwächezustand immer bedenklicher wurde, schlachten. Sektionsbefund: In der Gegend der linken Niere war eine weit über mannskopfgroße derbe Geschwulst von leicht höckeriger Oberfläche, welche dorsal innig und in breiter Ausdehnung mit der Fascia iliaca und der Lendenmuskulatur, kranial bis in die Gegend des 16. Brustwirbels, kaudal bis zum Beginne des Os sacrum (Kreuzbein) durch derbe Bindegewebestränge verwachsen war. Die Geschwulst hatte das Gewicht von 12 1/4 kg. Am Querschnitt dieser Geschwulst war eine mächtige, ca 10—12 cm starke Bindegewebskapsel zu erkennen, während der Tumor als graurötliche mit unscharf begrenzten kleinen, trüben, leicht gelblichen Herden durchsetzte Masse imponierte. Die Tumormasse ging allmählich ohne scharfe Grenze in das anscheinend normale Nierengewebe über. Der histologische Befund ergab: Sarkomatose der linken Niere. Versuch einer Erklärung: Aus der im obigen Sektionsbefund beschriebenen Lagebeziehung des Tumors zu seiner Umgebung kann man entnehmen, daß die Geschwulst auch in innigem Kontakt mit den Nerven des Lenden-Kreuzgeflechtes war. Der Plexus ischiadicus geht aus dem letzten Lendennerv und den ersten 2 oder 3 Kreuznerven hervor. Seine direkte Fortsetzung bildet der Nervus ischiadicus, der sich wieder in den Nervus peronaeus und Nervus tibialis aufteilt. Der Ramus medialis und lateralis des Nervus peronaeus sowie die beiden Plantarnerven des Nervus tibialis versorgen die Haut vom Metatarsus abwärts. lm Beginne dürfte wohl durch Druck oder Zerrung des Tumors an den Nerven des Lenden-Kreuzgeflechtes, insbesondere am Plexus ischiadicus, ein ständiger Reiz auf die oben beschriebenen Hautnerven des Nervus peronaeus und tibialis ausgeübt worden sein, welche diese Parästhesien hervorriefen und das Pferd veranlaßten, mit dem Bein auf den Boden zu stampfen. Das Aufhören dieser Erscheinungen anfangs Juli könnte auf eine Zerstörung der Nervenleitung durch den fortschreitenden Prozeß bezogen werden. Leider ist es um diese Zeit unterlassen worden, eine genauere Untersuchung des linken Hinterfußes auf Schmerzempfindlichkeit vorzunehmen‚ doch konnte vom Juli ab dieses Bein ruhig, ohne jede Anwendung von Zwangsmitteln‚ zum Beschlage aufgehoben werden, so daß die Annahme einer Zerstörung der Nervenleitung berechtigt erscheint. Eine anatomische und histologische Untersuchung der Nervenstämme des Plexus‚ die die Sachlage geklärt hätte, ist, wie es leider in der Praxis so geht, unterblieben.

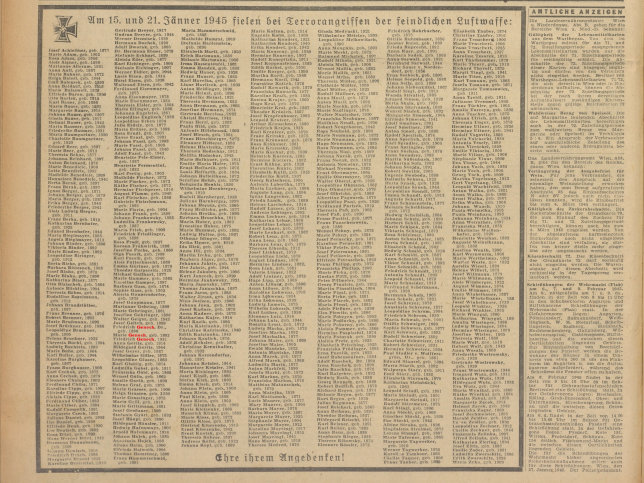

Weiters im Grab bestattet:

Marie Genoch, * 1893, † 15.01.1945, Bestattungsdatum: 29.01.1945

Friedrich Genoch, * 1931, † 15.01.1945, Bestattungsdatum: 29.01.1945

Alle drei Personen sind bei einem Bombenangriff am 15.01.1945 ums Leben gekommen.

Die Grabstelle befindet sich am Friedhof Stadlau (Gruppe: ML, Nummer: 77).

Quelle: Text www.nikles.net, Wiener Tierärztliche Monatsschrift 1928, Hauptteil, Seite 733-737, Bilder: www.nikles.net, Wiener Tierärztliche Monatsschrift 1928, Hauptteil, Seite 733, Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 3.2.1945, Seite 4.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net