01. Bezirk - Böhmische Hofkanzlei

Mit Böhmischer Hofkanzlei wird zum einen eine Behörde bezeichnet, welche von 1527 bis 1749 bestand, zum anderen ihr ehemaliger Amtssitz am Judenplatz in der Wiener Innenstadt, der heute den österreichischen Verfassungsgerichtshof und den österreichischen Verwaltungsgerichtshof beherbergt.

Die Behörde: Da die böhmischen Stände eine von der

österreichischen Kanzlei abgesonderte Einrichtung gewünscht

hatten, wurde 1527 die Böhmische Hofkanzlei von Ferdinand I.

errichtet, der im selben Jahr zum böhmischen König gekrönt

worden war. Sitz dieser Hofkanzlei war zuerst der Hradschin

in Prag. Berühmtheit erlangten diese Räumlichkeiten

insbesondere durch den Zweiten Prager Fenstersturz, der hier

1618 stattfand.

Nach Niederschlagung des Böhmischen Aufstandes in der

Schlacht am Weißen Berg 1620 wurde die Hofkanzlei nach Wien

verlegt und allein dem böhmischen König unterstellt. Ihr

Aufgabengebiet wurde beträchtlich erweitert, in der

Hofkanzleiordnung von 1719 wurde sie sowohl als „unser

königliches und landesfürstliches allerhöchstes Gericht“ als

auch als „unsere letzte und höchste königliche Stelle“

bezeichnet. Die Hofkanzlei vereinigte alle Verwaltungs- und

Justizaufgaben in ihrer Hand.

Als Ausdruck des böhmischen Partikularismus innerhalb der

Habsburgermonarchie war die Böhmische Hofkanzlei bzw. ihr

letzter Oberstkanzler Friedrich Graf Harrach ein erbitterter

Feind der Zentralisierungsbestrebungen, die von Maria

Theresias Berater Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz ausgingen.

Letztlich aber konnte Haugwitz obsiegen, und 1749 wurde die

Böhmische Hofkanzlei aufgelöst, ihre Aufgaben sowie jene der

zugleich aufgelösten Österreichischen Hofkanzlei wurden zwei

neuen Behörden übertragen: dem Directorium in publicis et

cameralibus sowie der Obersten Justizstelle.

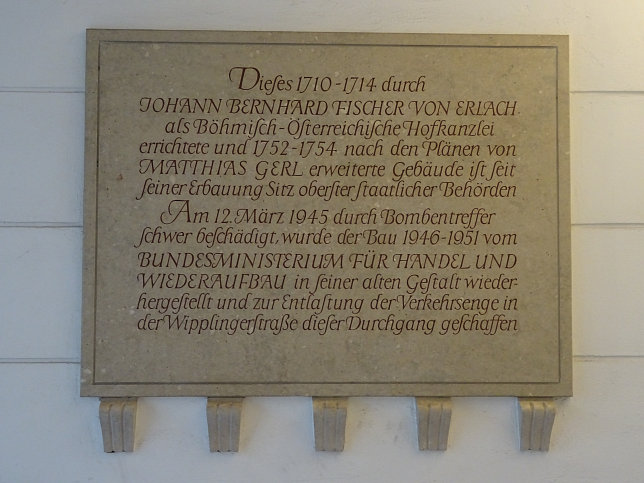

Das Palais: Das Palais der Böhmischen Hofkanzlei

wurde 1709-1714 nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von

Erlach auf der Wipplingerstrasse errichtet. Es war der erste

Bauauftrag für Fischer in Wien nach einer fast zehnjährigen

Pause. Sein letztes Palais war das Palais Batthyány in der

Renngasse gewesen, welches in spätbarockem Stil gehalten

war. Mit der Böhmischen Hofkanzlei machte Fischer eine

Kehrtwendung zurück zum Hochbarock bzw. zur antiken

Formensprache, wobei auch sein langjähriger

Italien-Aufenthalt wichtige Impulse gegeben hat,

möglicherweise auch eine 1704 nicht sicher stattgefundene

Englandreise. So lässt insbesondere die vertikale Gliederung

des Palais in drei Teile zu je drei Achsen ein

palladianisches Schema erkennen. Doch wurde die kühle

palladianische Gliederung durch reichen plastischen Schmuck

mehr als aufgewogen. Insbesondere der Mittelteil, der zu

einem Risalit mit Giebel ausgestaltet war, ließ auch

mehrfach die ursprüngliche Zweckwidmung des Palais erkennen:

durch einen Löwen (als dem böhmischen Wappentier), der auf

dem Giebel thront, durch einen Löwenkopf, der das

Eingangstor bewacht, sowie durch die Wappen der böhmischen

Länder über dem Piano Nobile. Steinmetzaufträge erhielten

die Meister Giovanni Battista Passerini und Hans Georg

Haresleben aus Kaisersteinbruch, harter Kaiserstein wurde

insbesondere für die Löwen-Stiege verwendet.

Nach der Staatsreform von 1749 bezogen die neuen, auch für

die österreichischen Länder zuständigen Behörden, Quartier

im Fischer'schen Palais, das sich rasch als viel zu klein

herausstellte. So wurden die restlichen Parzellen des

Häuserblocks parallel zum Judenplatz hin aufgekauft und

Matthias Gerl mit der Erweiterung des Palais beauftragt. In

den Jahren 1751-1754 verdoppelte Gerl das Palais nach Westen

hin symmetrisch, sodass das Palais in seiner ursprünglichen

Hauptfront zur Wipplingerstraße nunmehr zwanzig Achsen mit

zwei giebelbekrönten Risaliten aufweist. Besonderes

Augenmerk schenkte Gerl aber auch der Rückfront, die nunmehr

in den Judenplatz hineinragte und so einen weit besseren

Blick bot als die Hauptfront. Sie wurde mit 22 Achsen und

insgesamt drei Risaliten ausgeschmückt, wovon nur die beiden

äußeren giebelbekrönt waren. Steinmetzmeister Johann Michael

Strickner aus Kaisersteinbruch lieferte die Stiegenstaffel

für die Putten-Stiege.

Weitere Umbauten erfolgten im 19. Jahrhundert, u.a. wurde

das Innere 1895/96 durch Emil von Förster neu gestaltet und

erhielt damals im Wesentlichen sein heutiges Aussehen. 1945

wurde das Palais durch eine Fliegerbombe schwer beschädigt.

Die Wiederaufbauarbeiten unter Erich Boltenstern wurden zu

weiteren Adaptierungen benutzt, u.a. wurde damals die

Fußgängerpassage in der Wipplingerstraße eingerichtet. Die

Eingangstore zur Wipplingerstraße wurden damit funktionslos,

heute betritt man das Palais über die Tore zum Judenplatz

bzw. zur Jordangasse.

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Böhmische_Hofkanzlei aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Bilder: www.nikles.net.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net