23. Bezirk - Währinger Ortsfriedhof (Schubertpark)

Der Schubertpark mit einer Fläche von rund 14.000 m² liegt offiziell in der Währinger Straße 125 (Bezirksteil Währing). Außer von der Währingerstraße im Norden wird der Park im Westen von der Teschnergasse, im Osten von der Weimarerstraße und im Süden von der Schulgasse begrenzt.

Geschichte: Ursprünglich wurden die Verstorbenen

in Währing rund um die

Pfarrkirche St. Gertrud auf dem Kirchhof bestattet. Auch die

Toten der zur Pfarre gehörenden Dörfer

Weinhaus,

Gersthof und

Pötzleinsdorf

wurden hier beerdigt. Da der Neubau der Pfarrkirche 1753

zusätzliche Flächen beanspruchte und der Friedhof durch

benachbarte Bauwerke und den Widerstand der Anrainer keine

Ausdehnungsmöglichkeiten besaß, wurde die Errichtung eines

neuen Friedhofes notwendig. Auch die wachsende

Bevölkerungszahl machte eine Vergrößerung des

Friedhofgebietes unerlässlich. Als aus Platzmangel fünf

Leichen in einem Grab bestattet werden mussten und die

Enterdungsfristen so stark verkürzt wurden, dass der

Verwesungsprozess nicht mehr abgeschlossen wurde, verfügte

man die Schließung des Friedhofes auf dem Kirchhof. Pfarrer

Andreas Schwarzenbach musste nun ein Grundstück für die

Errichtung eines neuen Friedhofes finden. Da viele

Grundeigentümer die Entwertung der angrenzenden Parzellen

befürchteten, konnte Schwarzenbach lange Zeit kein

geeignetes Grundstück finden. Bereits abgeschlossene

Verträge wurden oftmals aufgelöst, nachdem die Verkäufer

über den Zweck des Ankaufes aufgeklärt worden waren. Pfarrer

Schwarzenbach ließ deshalb von einem Mittelsmann um 50

Dukaten ein Grundstück auf dem Weg nach Hernals (heute

Martinstraße) im Umfang von einem halben Joch erwerben. Als

jedoch der Verkäufer, Dominik Rebell, erfuhr, dass auf

seinem Acker ein Friedhof errichtet werden sollte,

intervenierte er bei der Kreishauptmannschaft. Da Friedhöfe

nicht allzu nahe an Wohngebieten liegen sollten, schlug die

Kreishauptmannschaft einen Grundstückstausch vor. Rebell

stimmte schließlich zu und trat dem Pfarrer ein etwa doppelt

so großes Grundstück oberhalb des Halterhauses ab. Zudem

verpflichtete sich Rebell, die Umplankung und die Errichtung

eines Zufahrtweges selbst zu tragen.

Der neue, Währinger Ortsfriedhof genannte Friedhof wurde von

Schwarzenbach am 24. Februar 1769 geweiht. Der im Stil des

Biedermeier und Klassizismus errichtete Friedhof diente vor

allem den Toten der Orte

Währing und

Weinhaus als

Begräbnisstätte. Bis zur Errichtung des Gersthofer

Friedhofes und des Pötzleinsdorfer Friedhofes im Jahre 1785

wurden weiterhin auch die Toten dieser beiden Gemeinden in

Währing bestattet. Bald wurde der Friedhof jedoch auch bei

wohlhabenden Wiener Bürgern beliebt. Um eine zu rasche

Auslastung des Friedhofes zu verhindern, wurden von der

Pfarre Bedingungen für die Bestattung auswärtiger Bürger

eingeführt. So musste für die Bestattung ein eigenes Grab

erworben und in der Ortskirche ein Kondukt 1. oder 2. Klasse

bezahlt werden. Nach der 1784 erfolgten Auflassung des

Nicolaifriedhofes in der damaligen Vorstadt

Landstraße

wurde eine spätbarocke Kreuzigungsgruppe (die ehemalige

Grabstätte des k. k. Hofjuweliers Josef Friedrich Schwab)

auf den Währinger Ortsfriedhof versetzt. Der alte Friedhof

auf dem Kirchhof der Pfarrkirche verfiel hingegen mit der

Zeit immer mehr. Nach der Abräumung der Grabkreuze

verschwand der Friedhof 1796 endgültig. Heute erinnern nur

noch einige in die Kirchenwand eingelassene Grabsteine sowie

das hölzerne Kruzifix, dass 1745 von Maria Sidonia Raison

von Klöckenfeld für den Friedhof gespendet worden war.

Ende der 1820er Jahre erfolgte der Ausbau des Währinger

Ortsfriedhofes. Hierzu führte Pfarrer Johann Hayek eine

Sammlung durch. 1827 wurde aus den Spenden das Empireportal

und das Totengräberhaus finanziert und von Baumeister Adolf

Korompay errichtet. 1829 wurde die Friedhofskapelle erbaut,

die am 2. September 1829 Dechant Wendelin Simerdinger

weihte. 1832 ließ der Wachshändler Christoph Wishofer

zusätzlich eine neue Auffahrtsrampe errichten. Die Inschrift

des Portals „Ort der Ruh“ wurde durch den Schriftzug „Deine

Auferstehung die Staerke unserer Hoffnung“ ersetzt. 1837

machte sich jedoch bereits ein erster Platzmangel bemerkbar.

Wishofer erwarb daher einen nördlich angrenzenden Acker und

kaufte 1840 ein Grundstück an der Westmauer hinzu, das er

der Pfarre schenkte. Der neue Friedhofsteil wurde am 3.

Oktober 1841 geweiht. Die Hausbesitzerin Anna Gsenger

stiftete anlässlich des Ablebens ihres Sohnes Matthias ein

Friedhofkreuz für den neuen Friedhofsteil. Da sich die

Gemeinde Währing Mitte des 19. Jahrhunderts aber immer

stärker entwickelte, war der Friedhof bald von Häusern

umrandet. Gegen den Widerstand der Pfarre setzten die

Behörden daher die Schließung der Anlage durch. Nach gut 100

Jahren und etwa 200 Beerdigungen pro Jahr wurde der

Währinger Ortsfriedhof schließlich am 26. April 1873

endgültig geschlossen. Nur in Ausnahmefällen durften danach

noch Tote in Grüften beigesetzt werden. Nach der Schließung

des Friedhofes verwilderte das Areal allmählich. Die

Überreste der bedeutendsten Toten waren enterdet und auf

anderen Friedhöfen beigesetzt worden. Die übrigen Gräber

wurden ihrer Metalle beraubt, Grüfte durchwühlt. Die

Gemeinde Wien erwarb das Gelände 1912 schließlich mit dem

Ziel, den Friedhof in einen Park umzuwandeln.

Bekannte hier beerdigte Persönlichkeiten: Zu den berühmtesten Persönlichkeiten, die auf dem Währinger Ortsfriedhof bestattet wurden, zählen insbesondere Komponisten und Dichter. Die Grabmäler von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert befinden sich noch heute an der Außenmauer des Gräberhains (siehe unten). Ganz in der Nähe fand 1844 auch Alma von Goethe, eine Enkelin des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, ihre Ruhestätte. Ihre Gebeine wurden im Juni 1885 nach Weimar überstellt. Auch Johann Nestroy und Franz Grillparzer wurden auf dem Währinger Ortsfriedhof zu Grabe getragen. Franz Grillparzer war erst kurz vor der Schließung des Friedhofes am 25. Jänner 1872 in einer Gruft an der Südmauer bestattet worden. Bereits 1879 wurde sein Leichnam in die Gruft der Familie Fröhlich auf dem Hietzinger Friedhof überführt. Nestroy fand schließlich in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof seine letzte Ruhe. Weitere bekannte Persönlichkeiten die auf dem Friedhof beerdigt wurden waren der Maler Johann Baptist Lampi der Ältere, der Bildhauer Johann Martin Fischer, der Geiger Franz Clement, der Komponist Ignaz von Seyfried, die Sängerin Therese Rosenbaum (geborene Gassmann), der Hygieniker Johann Peter Frank und die Hofschauspielerin Antonie Adamberger. Auch zahlreiche Vertreter des alt-österreichischen Adels waren mit Grabmälern auf dem Währinger Ortsfriedhof vertreten, darunter Colloredo, Czartoryski, Gatterburg, Mailath, Hohenlohe, O’Donnell, Thun und Hohenstein, Wickenburg (Anton Anselm Capellini von Wickenburg ?) und viele andere.

Währinger Schubertpark: 1924 bis 1925 wurde der Plan, den Friedhof in eine Parkanlage umzuwandeln, umgesetzt. Von den ursprünglichen Gräbern blieb nach der Umgestaltung durch Karl Dirnhuber lediglich ein von einer Mauer umschlossener Gräberhain mit rund vierzig historisch wertvollen Biedermeier-Grabmälern erhalten. Auch die ehemaligen Grabstellen Beethovens und Schuberts wurden konserviert. Der Park wurde im architektonisch-geometrischen Stil angelegt und mit einem Pavillon und einer Milchtrinkhalle versehen. Als weitere Elemente wurden eine Pergola, ein Brunnen, Mauern, Treppen, einer Rampe sowie Bänke und Kandelaber errichtet. Der Brunnen des Parks sowie die Milchtrinkhalle bestehen heute aber nicht mehr. 2003 wurde unter dem Park eine Parkgarage errichtet und der Park im Zuge der Baumaßnahme umgestaltet, was anfangs auf heftige Proteste stieß. Auch ein neuer Spiel- und Sportbereich wurde eingerichtet. Am 22. Juli 2005 wurde der Park neu eröffnet.

Gräberhain: Der Gräberhain beherbergt heute rund vierzig bedeutende biedermeierliche und frühhistoristische Grabmäler des ehemaligen Währinger Ortsfriedhofes. Das Zentrum des Gräberhains wird von der Kreuzigungsgruppe gebildet.

Kreuzigungsgruppe: Als bedeutendste Skulptur des Gräberhains gilt das große Kruzifix gegenüber dem Eingangstor. Es gilt als Werk des Barockbildhauers Balthasar Permoser und wurde im Stile der Strudelschen Richtung (Wiener Pestsäule) ausgeführt. Die spätbarocke Kreuzigungsgruppe stammt vom Nicolaifriedhof der damaligen Vorstadt Landstraße. Prinz Eugen von Savoyen, der das Werk vermutlich in Auftrag gab, ließ das Kruzifix auf dem nahe seinem Sommersitz gelegenen Friedhof aufstellen. Nach der Schließung des Nicolaifriedhofes 1784 ließ der k. k. Hofjuweliers Josef Friedrich Schwab das Kruzifix 1785 auf dem Währinger Ortsfriedhof aufstellen. Eine Inschrift belegt, dass am Fuße der Kreuzigungsgruppe die Mitglieder dieser Weinhauser Familie begraben wurden. Der Sockel des Kruzifixes wird von einer Balustrade umgeben, auf deren vorderen Ecken Johannes und Maria dargestellt sind. Das Kreuz selbst ist vom gekreuzigten Heiland dominiert, der auf einer schlankgetürmten Wolkensäule thront. Das aus der seitlichen Wunde strömende Blut wird von einem Engel aufgefangen. Zu Füßen von Jesus befindet sich Maria Magdalena, die den schmerzerfüllten Blick auf den Gekreuzigten richtet. Um den Sockel gruppieren sich Putten, die Laternen und Inschriftkartuschen in den Händen halten. Eine erst später hinzugefügter Putte ziert die sonst schmucklose Rückseite der Statue, die ursprünglich auf reine Frontwirkung ausgerichtet war.

Sonstige Grabmäler: Der Großteil der erhaltenen Grabmäler stammt aus der Zeit um 1800. Vorbilder für viele der Grabmäler stammen aus der Antike. Deutlich wird dies etwa bei den Grabsteinen der Familien Raininger, Lemnik und der Prinzessin Sanguszko, die durch ihre Säulenanordnungen an griechische Tempelbauten erinnern. Der Künstler, der das Grabmal der Familie Poller schuf, ließ sich hingegen durch das von Antonio Canova geschaffene Grabmal in der Augustinerkirche für Marie Christine von Österreich inspirieren. Mehrfach sind auch trauernde Gestalten an den Grabsteinen erhalten. So befinden sich am Grabmal der Familie Lummer und Frauer trauernde Frauen, am Grabmal der Prinzessin Sangusko beweinen Mädchen die Verstorbene. Am Grabstein der Grafen Clary-Aldringen kniet hingegen ein griechischer, schwerbewaffneter Krieger. Auch mehrere schmiedeeiserne Kreuze sind erhalten geblieben. Eines befindet sich links vom Eingang, sieben weitere unter einem Vordach in der linken Ecke des Hains.

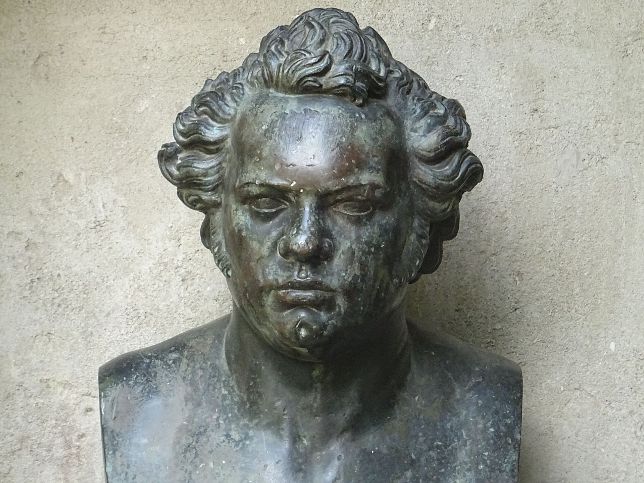

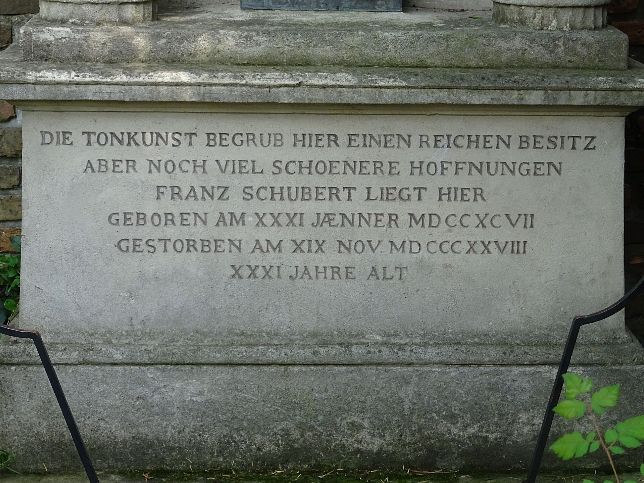

Grabmäler Beethovens und Schuberts: Die Grabmäler

Schuberts und Ludwig van Beethovens befinden sich außerhalb

des eigentlichen Gräberhains an der östlichen

Umfassungsmauer. Beethovens Grab, das von Ferdinand Schubert

entworfen wurde, ist von einem Obelisk aus Granit überragt.

Geschmückt wird der Obelisk von einer Lyra. Darüber ist ein

Schlangenring angebracht, der einen Schmetterling

umschließt. Diese symbolisieren die Ewigkeit und die

Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Auf dem Sockel des

Grabmals trägt in schwarzen Lettern das Bestattungs- und das

Enterdungsdatum Beethovens. Dieser wurde am 29. März 1827

auf dem Währinger Ortsfriedhof beigesetzt.

Kurz vor seinem Tod äußerte Franz Schubert den Wunsch, in

der Nähe von Beethovens Grabmal beerdigt zu werden.

Schließlich wurde Schubert nach seinem Tod am 21. November

1828 nur zwei Grabstellen neben Beethoven begraben. Sein

Grabmal, das nach Plänen seines Freundes Franz von Schober

errichtet wurde, trägt antike Züge. Die Büste Schuberts

stammt von Franz Dialer, die Grabinschrift „Die Tonkunst

begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schönere

Hoffnungen“ von Franz Grillparzer. Lange nach seinem Tod

setzte sich Schuberts Bruder dafür ein, dass er direkt neben

Beethoven bestattet werden sollte, da dies zuerst nicht

anerkannt wurde.

Die Gräber der beiden Komponisten wurden erstmals am 13.

Oktober 1863 enterdet. Da das Friedhofsgelände relativ

feucht war, hatten die Särge stark gelitten und die Skelette

waren äußerst brüchig. Die Skelette wurden von der

anthropologischen Gesellschaft vermessen, von den Schädeln

fertigte man Gipsabdrücke an. Danach wurden die Skelette in

versiegelte Zinnsärge umgebettet, die man in frisch

ausgemauerte Grüfte verbrachte. Ursprünglich sollten die

Toten in der neu errichteten Votivkirche ihre letzte

Ruhestätte finden, letztlich wurden die sterblichen

Überreste der beiden Komponisten 1888 in Ehrengräbern der

Gemeinde Wien auf dem

Zentralfriedhof bestattet.

Weiterführende Links:

Albert Moser-Gedenkstein

Eiche im Währinger Schubertpark

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Währinger_Schubertpark aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Bilder: Peter Gugerell, gemeinfrei, Andrea Schaufler, gemeinfrei und Funke unter der Lizenz CC BY 3.0 (siehe jeweiliges Bild).

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net