Person - Franz Xaver Kriebaum

Franz Xaver Kriebaum, (eigentl. Grünbaum), Volkssänger, Besitzer des Danzer's Orpheum, * 09.08.1836 in Unterheiligenstadt (Nussdorf), † 20.07.1900 in Wien, Bestattungsdatum: 22.07.1900, zuletzt wohnhaft: 9, Wasagasse 33.Leben: Franz Xaver Kriebaum nahm als Soldat an den beiden Kriegen 1859 (Sardinischer Krieg, auch italienischer Unabhängigkeitskrieg) und 1866 (Deutscher Krieg, auch Deutscher Bruderkrieg) teil, dort rettete er als Dragoner-Wachtmeister eine in Italien in arge Bedrängnis geratene Abteilung. Nach seiner Abrüstung bekam er für die Leistungen im Krieg von seinem Gönner Prinz Hohenlohe eine Singspielhallenkonzession. Er sang zuerst in Wien, dann in Pest und Prag, wo er seine spätere Frau Maria, eine Balletttänzerin am Landestheater, die später als Liedersängerin Marietta auftrat, kennenlernte. Er trat einige Jahre in Orpheum in der Wasagasse 33 auf. 1880 gründete er mit dem Musikimitator Anton Nowak die Volkssängerfamilie Kriebaum und Nowak. Nachdem sich die beiden getrennt hatten, spielte er in den Jahren 1890-1895 im Hotel Zillinger auf der Wiedner Hauptstraße, danach wurde er 1895 Direktor des Orpheums. Als das Kolosseum eröffnet wurde, wurde die Konkurrenz zu groß und er musste am 3. Mai 1900 Konkurs beantragen. Noch im gleichen Jahr verstarb Franz Xaver Kriebaum und wurde auf dem Zentralfriedhof in einem Ehrengrab beerdigt.

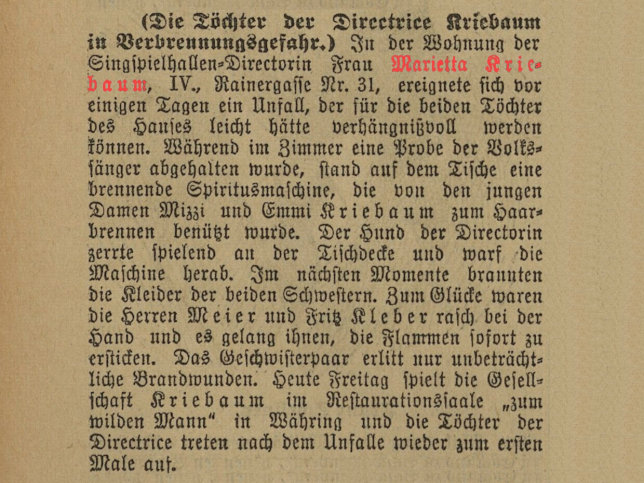

Franz Xaver und Maria Kriebaum hatten vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, und zwar Mizzi und Emmi, welche als Tänzerinnen und Sängerinnen das Publikum verzauberten (Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 8.2.1901, Seite 8).

Kinder:

Maria (Mizzi) Kriebaum * 17.11.1889, † 03.01.1965, Bestattungsdatum: 08.01.1965

Emma (Emmi) Kriebaum

Sohn, unbekannt

Sohn, unbekannt

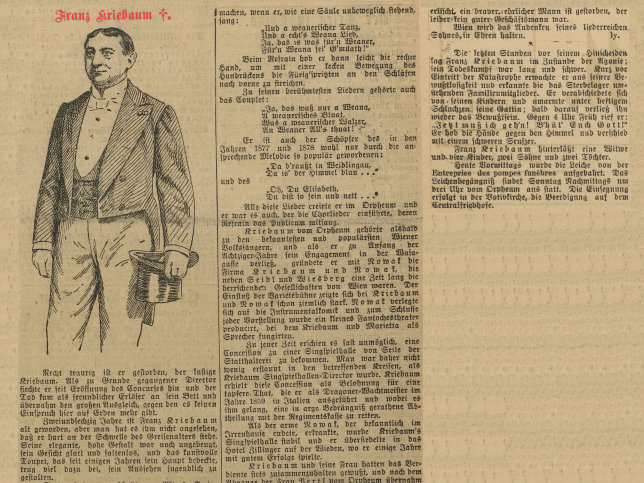

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 20.7.1900, Seite 17: Franz Kriebaum †. Recht traurig ist er gestorben, der lustige Kriebaum. Als zu Grunde gegangener Director siechte er seit Eröffnung des Concurses hin und der Tod kam als freundlicher Erlöser an sein Bett und übernahm den großen Ausgleich, gegen den es keinen Einspruch hier auf Erden mehr gibt. Zweiundsechzig Jahre ist Franz Kriebaum alt geworden, aber man hat es ihm nicht angesehen, daß er hart an der Schwelle des Greisenalters stehe. Seine elegante, hohe Gestalt war noch ungebeugt, sein Gesicht glatt und faltenlos, und das kunstvolle Toupet, das seit einigen Jahren sein Haupt bedeckte, trug viel dazu bei, sein Aussehen jugendlich zu gestalten. Trotz des vorgeschrittenen Alters Kriebaum's gehörte er jedoch voll und ganz für Wien der neuen Periode des Wiener Volkssängerthums an, der Periode des letzten Aufschwungs des heute so ziemlich darniederliegenden Volksbardenthums, für das nach menschlicher Voraussicht kaum mehr eine Auferstehung zu erhoffen ist. Kampf und Stöckl, welch' Letzterer noch unter uns lebt, sind die letzten Ausläufer der alten Moser'schen Zeit. Nagel und Amon markiren den Beginn der neuen Periode, zu der das Erscheinen der Mannsfeld und der Ulke das Uebergangsstadinm bildete. Kriebaum war von Pest nach Wien, seiner Vaterstadt, gekommen. Er hatte in der Königsgasse, die ja bis in die letzten Jahre hinein ein Stück Wien in Pest war, in den verschiedenen Spiréehäusern gesungen und auch etwas Geld erworben. Mit seiner geliebten Marietta, kam er hieher nach Wien, das er eigentlich gar nicht mehr kannte. Aber die Liebe zu seiner Heimat erwachte mächtig und er fand Töne der Begeisterung für die Wiener Art und die Wiener Manier, so Hell herausjauchzend, so wahr, ungekünstelt und innig, daß man ihm glaubte, wenn er sang. Wer konnte es ihm nachmachen, wenn er, wie eine Säule unbeweglich stehend, sang:

Und a echt's Weana Lied,

Ja, das es was für'n Weaner,

Für'n Weana sei' G'müath!"

A weanerisches Bluat,

Was a weanerischer Walzer,

An Weaner All's thuat!"

Da is' der Himmel blau ..."

und des

„Oh, Du Elisabeth,

Du bist so fein und nett..."

Die letzten Stunden vor seinem Hinscheiden lag Franz Kriebaum im Zustande der Agonie; sein Todeskampf war lang und schwer. Kurz vor Eintritt der Katastrophe erwachte er aus seiner Bewußtlosigkeit und erkannte die das Sterbelager umstehenden Familienmitglieder. Er verabschiedete sich von seinen Kindern und umarmte unter heftigem Schluchzen seine Gattin; bald darauf verließ ihn wieder das Bewußtsein. Gegen 4 Uhr Früh rief er: „Jetzt muß ich geh'n! B'hüt' Euch Gott!" Er hob die Hände gegen den Himmel und verschied mit einem schweren Seufzer. Franz Kriebaum hinterläßt eine Witwe und vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Heute Vormittags wurde die Leiche von der Entreprise des pompes funébres aufgebahrt. Das Leichenbegängnis findet Sonntag Nachmittags um drei Uhr vom Orpheum aus statt. Die Einsegnung erfolgt in der Votivkirche, die Beerdigung auf dem Zentralfriedhofe.

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 23.7.1900, Seite 4: (Franz Kriebaum's Leichenbegängniß) Gestern Nachmittags wurde Franz Kriebaum zu Grabe getragen. Alle Freunde und Bekannten des Dahingeschiedenen gaben ihm das letzte Geleite. Noch in den letzten Stunden kamen zahlreiche Kränze in das Trauerhaus und der große Salon, in welchem die Leiche aufgebahrt lag, glich einem Blumengarten; es sandten noch Kränze der Verein zur Bekleidung armer Schulkinder von Lichtenthal und Himmelpfortgrund, der Militärveteranen-Verein Kronprinz Rudolph, der Budapester Artistenverein, Gesangs-Humorist Haupt, der „Literbund", die Tischgesellschaft „Sautrog": telegraphisch condolirten noch Guschelbauer, Hansi Führer, Fritz' Kleber, Karl Steidler, Franz Steidler und Frau, Frau Hantschel, Polizeicommissär Dr. Ludwig und viele Andere. Schon vor 2 Uhr fanden sich die Trauergäste im Orpheumgebäude ein. Es war eine Abordnung des Artistenclubs „Die lustigen Ritter" mit der Fahne, geführt vom Cafetier Katzer und Schatzmeister Burger, erschienen; corporativ mit Fahne und Musik hatte sich auch der Militärveteranen-Verein weiland Kronprinz Rudolph eingefunden. Nach der Einsegnung intonirte die Musikkapelle ein Trauerlied, worauf sich der Zug zur Votivkirche in Bewegung setzte. Der ganze Weg war von Menschen dicht besetzt. An der Spitze des Zuges fuhr der mit Kränzen überladene Blumenwagen, dem Sarge folgten nächst den trauernden Familienmitgliedern, die in Wien weilenden Mitglieder des Orpheums mit Secretär Hantschel an der Spitze, dann in großer Zahl die Wiener Volkssänger. Man sah Director Hirsch sammt Frau und Tochter, Cassina und Frau, Lorens, Meitzl, Ullmann, Kirnbauer, Willy Halm, Director Weber mit Fräulein Mayer, Seidl, Seidl-Meier, Rosa Bauer, Hauser, Kwapil, Georg Zwettler, Fischer, Rigowitz, den Geschäftsleiter der Neuen Wiener Orpheumgellschaft Böhm, Herrn B. Berger, Musikdirector Hornischer, C. W. Drescher und Sohn, Regisseur Sachs, Kunstpfeifer Tramer, Deputationen der Vereine zur Bekleidung armer Schulkinder vom Lichtenthal und Himmelpfortgrund, die Hotel- und Gastwirthegehilfen ec. In der Kirche hätten sich eingefunden: Mitglieder der Bezirksvertretung, Branddirector Müller und Feuerwehrinspector Sugg, Bezirksleiter Dr. Klose, die Polizeicommissäre Dr. Ludwig, Dr. Schmidt und Dr. Locker, Secretär Anton Wilheim in Vertretung des Directors Waldmann vom Etablissement Ronacher, ferner eine Deputation des Dragoner-Regimentes, bei welchem Kriebaum gedient hatte. Nach der nochmaligen Einsegnung wurde der Sarg zur Beerdigung auf den Centralfriedhof gebracht. Volkssänger Albert Hirsch hielt am Grabe Kriebaum's eine ergreifende Ansprache. Er ehrte denselben als Mensch, Soldat, Volkssänger und Orpheumdirector! „Kriebaum", sagte er, „ließ nach einem thatenreichen Leben keine lachenden Erben zurück. An seinem Grabe steht die gramgebeugke Witwe und die Kinder des Verstorbenen, arm und hilflos. Das Geld, welches Kriebaum als Volkssänger bitter, schwer und sauer genug verdient, er mußte es als Orpheumdirector opfern. Als Volkssänger, Kriebaum, da brauchtest Du Dich wahrhaft nicht zu schämen! „Des Volkes Sänger!" Welch ein erhabenes Wort! Du warst es in der vollkommensten Art! Ein Feind der Zote, der Frivolität und Gemeinheit, pflegtest Du nur das Wiener Lied, welches Deine Vaterstadt verherrlichte und das „goldene Wiener Herz" — es war Dir selbst eigen — Du hast es tausendfach bewiesen. Eigentlich starbst Du beneidenswerth im Kreise Deiner Lieben! Deine Töchter sind aus ihren Engagement hiehergeeilt, um die letzten Lebensstunden des geliebten Vaters mit ihm verbringen zu können — die letzten Seufzer zu vernehmen. Deine treue Gattin konnte Dir die Augen zudrücken, und Alle waren erschienen, denen Du im Leben Gutes gethan und die Dich lieb hatten — nur Einer kam nicht! Einer! den Du in den letzten Augenblicken noch wiederholt rufen ließest — der Eine, dem Du Tausende von Gulden zu verdienen gabst — und dem Du vielleicht in letzter Stunde das Schicksal Deiner Familie an's Herz legen wolltest — er kam nicht!!! Möge ihm Gott verzeihen, was er an Dir — weiter will ich Nichts sprechen! ... Und nun ein Wort an die Kinder des verblichenen Volksbarden: „Der Name Kriebaum ist eine Fahne, auf deren Wappen das Wort „Ehrlichkeit mit unvergänglichen Lettern festgegraben ist! Möget Ihr diese Fahne frei und fleckenlos, so wie es Euer Vater gethan hat, bis an Euer Lebensende bewahren!" Sodann sprach noch Willy Halm namens der „Lustigen Ritter"."

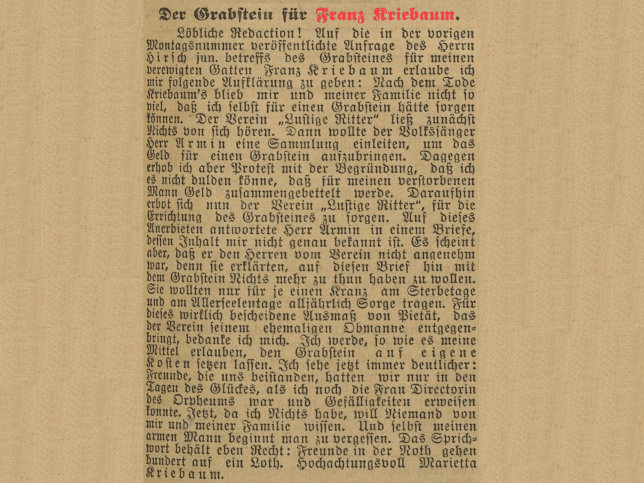

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 5.8.1901, Seite 11: Der Grabstein für Franz Kriebaum. Löbliche Redaction! Auf die in der vorigen Montagsnummer veröffentlichte Anfrage des Herrn Hirsch jun. betreffs des Grabsteines für meinen verewigten Gatten Franz Kriebaum erlaube ich mir folgende Aufklärung zu geben: Nach dem Tode Kriebaum's blieb mir und meiner Familie nicht so viel, daß ich selbst für einen Grabstein hätte sorgen können. Der Verein „Lustige Ritter" ließ zunächst Nichts von sich hören. Dann wollte der Volkssänger Herr Armin eine Sammlung einleiten, um das Geld für einen Grabstein aufzubringen. Dagegen erhob ich aber Protest mit der Begründung, daß ich es nicht dulden könne, daß für meinen verstorbenen Mann Geld zusammengebettelt werde. Daraufhin erbot sich nun der Verein „Lustige Ritter", für die Errichtung des Grabsteines zu sorgen. Auf dieses Anerbieten antwortete Herr Armin in einem Briefe, dessen Inhalt mir nicht genau bekannt ist. Es scheint aber, daß er den Herren vom Verein nicht angenehm war, denn sie erklärten, auf diesen Brief hin mit dem Grabstein Nichts mehr zu thun haben zu wollen. Sie wollten nur für je einen Kranz am Sterbetage und am Allerseelentage alljährlich Sorge tragen. Für dieses wirklich bescheidene Ausmaß von Pietät, das der Verein seinem ehemaligen Obmanne entgegenbringt, bedanke ich mich. Ich werde, so wie es meine Mittel erlauben, den Grabstein auf eigene Kosten setzen lassen. Ich sehe jetzt immer deutlicher: Freunde, die uns beistanden, hatten wir nur in den Tagen des Glückes, als ich noch die Frau Direktorin des Orpheums war und Gefälligkeiten erweisen konnte. Jetzt, da ich Nichts habe, will Niemand von mir und meiner Familie wissen. Und selbst meinen armen Mann beginnt man zu vergessen. Das Sprichwort behält eben Recht: Freunde in der Noth gehen hundert auf ein Loth. Hochachtungsvoll Marietta Kriebaum.

Neues Wiener Journal vom 9.9.1924, Seite 4: Karl Komzak. Kein Schlaganfall, sondern Selbstmord durch Vergiftung. Originalrericht des „Neuen Wiener Journals". Wie berichtet, wurde der Musikdirektor Karl Komzak am 5. d. M. nachmittags im Hause Pestalozzigasse 4, das er kurz vorher betreten hatte, bewußtlos aufgefunden. Im Krankenhause ist er bei der Uebergabe gestorben. Nach den gepflogenen Erhebungen dürfte sich Karl Komzak wegen materieller Schwierigkeiten vergiftet haben. Zur völligen Klärung des Sachverhaltes wurde die sanitätspolizeiliche Oeffnung der Leiche angeordnet. Der Sohn des auf so tragische Weise Verschiedenen, Eugen Komzak, sendet uns ein Schreiben, in dem es unter Hinweis auf unsere Mitteilung vom Sonntag über den Tod Karl Komzaks heißt, daß das Strafverfahren sich nicht auf ihn, sondern auf seinen Vater bezogen habe. Eine Unterredung zwischen Vater und Sohn hat nicht stattgefunden, da Eugen Komzak seit Monaten jeden persönlichen Verkehr mit seinem Vater unterbrochen hat.

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 8.2.1901, Seite 8: (Die Töchter der Directrice Kriebaum in Verbrennungsgefahr.) In der Wohnung der Singspielhallen-Directorin Frau Marietta Kriebaum, IV., Rainergasse Nr. 31, ereignete sich vor einigen Tagen ein Unfall, der für die beiden Töchter des Hauses leicht hätte verhängnißvoll werden können. Während im Zimmer eine Probe der Volkssänger abgehalten wurde, stand auf dem Tische eine brennende Spiritusmaschine, die von den jungen Damen Mizzi und Emmi Kriebaum zum Haarbrennen benützt wurde. Der Hund der Direktorin zerrte spielend an der Tischdecke und warf die Maschine herab. Im nächsten Momente brannten die Kleider der beiden Schwestern. Zum Glücke waren die Herren Meier und Fritz Kleber rasch bei der Hand und es gelang ihnen, die Flammen sofort zu ersticken. Das Geschwisterpaar erlitt nur unbeträchtliche Brandwunden. Heute Freitag spielt die Gesellschaft Kriebaum im Restaurationssaale „Zum wilden Mann" in Währing und die Töchter der Directrice treten nach dem Unfälle wieder zum ersten Male auf.

(Danzersis Orpheum.) Gestern debutirte im Orpheum Fräulein Ludmilla Gaston in der Rolle des Premier-Lieutenants in Ziehrer's Operette „Die Landstreicher". Die Debütantin hatte seinerzeit bei der ersten Aufführung dieser melodienreichen Operette in „Venedig in Wien" diese Rolle creirt und bei ihrem Wiedererscheinen wurde Fräulein Gaston mit reichem Beifall ausgezeichnet. Mit ihrer prächtigen Altstimme entzückte sie die Zuhörer und holte sich für das Lied „Das ist der Zander der Montur" einen Separatapplaus. Director Steiner hat mit diesem Engagement der erfolgreichen Operette, die nur mehr bis Sonntag im Repertoire verbleibt und an diesem Tage zur 125. Ausführung gelangt, neuen Glanz verliehen. Die übrigen Rollen waren in der bekannt glänzenden Weise besetzt und die einzelnen Darsteller theilten sich in den Erfolg des Abends mit dem Gaste. Die schöne Otero, deren Gastspiel ein Saisonereigniß bildet und dem Orpheum allabendlich volle Häuser bringt, erntete auch gestern wieder reichsten Beifall. Die brillantenstrahlende schöne Spanierin wurde förmlich mit Blumen überschüttet. Montag und Dienstag gelangt im Orpheum die Operette „Orpheus in der Unterwelt" zur Wiederholung. Für Mittwoch ist eine Reprise von „Venus auf Erden" in Aussicht genommen.

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 3.11.1901, Seite 13: (Danksagung.) Fran Marietta Kriebaum ersucht uns, Allen, die sich an der Grabdenkmal-Enthüllung für Franz Kriebaum betheiligt haben, in ihrem Namen und dem Namen ihrer Kinder den tiefgefühltesten Dank zu sagen. Insbesondere dem Artistenclub „Lustige Ritter", welcher den Grabstein gewidmet, dem XIIer-Bund der Wiener Artisten, der Direction des Colosseums und allen Anderen für die reizenden Blumenspenden. Gleichzeitig tbeilt uns Frau Kriebaum mit, daß sie die Einfriedung, sowie die Candelaber von jenem Gelde beigestellt hat, welches über Anregung des Herrn Armin gesammelt und ihr seinerzeit vom „Extrablatt" übergeben wurde.

Die Zeit vom 23.12.1903, Seite 5: Gerichtssaal. Das Hannabräu-Kolosseum. Vor dem Schwurgericht unter Vorsitz der Vizepräsidenten Dr. Feigl hatten sich gestern die Inhaberin und der Geschäftsführer des zu geringer Berühmtheit gelangten Hannabräu-Kolosseum, erstere wegen Veruntreuung, letzterer wegen Betrug, beide wegen Krida zu verantworten. Marie Pawlik, in weiten Kreisen als Marietta Kriebaum bekannt, hatte nach dem Tode des früheren Pächters des Orpheums, mit dem sie in gemeinschaftlichem Haushalt gelebt, vertrauend auf ihren guten Namen in der Volkssängergesellschaft Wiens, sich überreden lassen, in der Klosterneuburgerstraße die genannte Kunstanstalt zu begründen, welche Für die Variétébedürfnisse der Brigittenau zu sorgen bestimmt war. Sie sowohl als ihr Geschäftsführer Emil Dörfler waren vollständig vermögenslos. Da das Geschäft infolge der Teilnahmslosigkeit des Brigittenauer Publikums schlecht ging, halfen sich, der Anklage zufolge, die beiden Angeklagten damit, daß sie einen Kassier und einen Buchhalter mit Kaution engagierten und diese Kautionen für sich oder auch für die Bedürfnisse des Geschäftes verwendeten. So leistete der ehemalige Kaufmann Anton Hofstätter eine Kaution von 1200 Kronen, der Buchhalter, früher Zuckerbäckergehilfe Viktor Gruber 800 Kronen, die sie dem Dörfler übergaben. Als die Pächterin kurze Zeit danach aus dem Pachtverhältnis hinausgedrängt wurde, wurde die Strafanzeige erstattet, in welcher Marie Pawlik der Veruntreuung von 100 Kronen beschuldigt wurde, die von einem gewissen Franz Zumpf ihr anvertraut waren. Die Verantwortung der Erstangeklagten geht dahin, daß sie von dem Geschäft selbst nichts verstand, vielmehr in der Küche gewirkt habe, so daß ihr Geschäftsführer die volle Verantwortung trage, während andererseits der Angeklagte Dörfler nur im Auftrag gehandelt und die Gelder nur im Interesse des Geschäftes verwendet haben will. Die Anklage in diesem Prozeß vertrat Staatsanwaltsubstitut Dr. Schulz, die Verteidigung der Marie Pawlik führte Dr. Samuely, die des Dörflers Dr. Fenichel. Die Angeklagten wurden von den Geschwornen nach dem Umfang der Anklage schuldig erkannt und Marie Pawlik zu sechs Monaten [leichten Kerkers], Emil Dörfler zu achtzehn Monaten schweren Kerkers verurteilt.

Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 20.3.1907, Seite 15:

Variété

Saal, Hernals, Hauptstraße 32.

Direction: J. Maxini.

Die schöne Helena. Operette.

Mizzi und Emmi Kriebaum

aus Danzer's Orpheum

In der Ordination. Posse.

Anfang 8 Uhr.

Weiters im Grab bestattet: (Gruppe: 72 B, Reihe: 15, Nummer: 15)

Maria Kriebaum (Marietta Kriebaum), später Marie Pawlik, Singspielhallen-Direktorin, * 02.01.1855, † 25.10.1938, Bestattungsdatum: 28.10.1938, 4., Rainergasse Nr. 31

Karl Komzak, Dr., Musikdirektor, Dirigent und Komponist, * 20.05.1778 † 05.09.1924, Bestattungsdatum: 11.09.1924, zuletzt wohnhaft: 1., Pestalozzigasse 4

Maria Komzak, Bestattungsdatum: 04.03.1968

Gleich nebenan, auf Gruppe: 72 B, Reihe: 15, Nummer: 16 befinden sich (ebenfalls auf Friedhofsdauer):

(in Erforschung)

Frieda Augusta (Friedl) Kriebaum, * 01.05.1911, † 23.01.2008, Bestattungsdatum: 19.02.2008

Maria Kriebaum, * 17.11.1889, † 03.01.1965, Bestattungsdatum: 08.01.1965

Rudolf Karl Kriebaum, Dr, * 31.01.1908, † 29.12.1988, Bestattungsdatum: 18.01.1989

Die Grabstelle (auf Friedhofsdauer) befindet sich am Zentralfriedhof (Gruppe: 72 B, Reihe: 15, Nummer: 15). Der Grabstein wurde von der Firma Ludwig Fleischmann, Steinmetzmeister, Wien XI., Simmeringer Hauptstraße 381, gestaltet.

Quelle: Text: www.nikles.net, Bilder: www.nikles.net, Josef Mutterer (Fotograf), Franz Xaver Kriebaum (1836-1900), Volkssänger, ab 1873, Wien Museum Inv.-Nr. 27909, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/114760/), A. (Anton Paul) Huber (Fotograf), Franz Xaver Kriebaum (1836-1900), Volkssänger, 1897 (Gebrauch), Wien Museum Inv.-Nr. 78807/28, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/584739/), Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 20.7.1900, Seite 17, Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 23.7.1900, Seite 4, Neues Wiener Journal vom 9.9.1924, Seite 4, Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 8.2.1901, Seite 8, Die Zeit vom 23.12.1903, Seite 5, Illustrirtes Wiener Extrablatt vom 20.3.1907, Seite 15.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net