Person - Friedrich von Schmidt

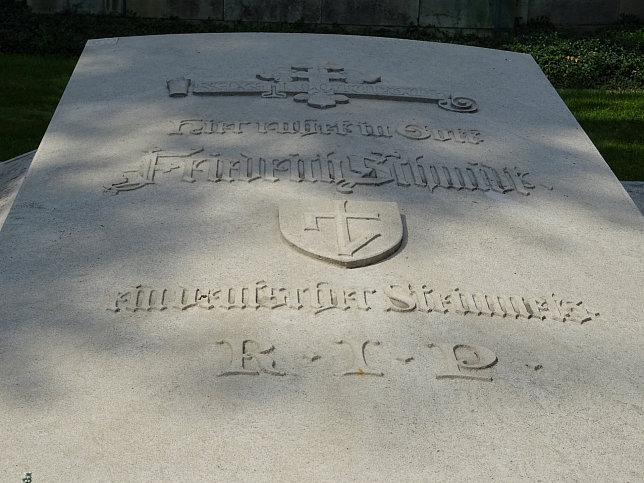

Friedrich Wilhelm Schmidt (* 22. Oktober 1825 in Frickenhofen in Württemberg; † 23. Jänner 1891 in Wien) war ein deutsch-österreichischer Architekt der Ringstraßenzeit, der den neugotischen Stil etablierte. Er war Ehrenbürger der Stadt Wien und durfte sich ab 22. Jänner 1886 Friedrich Freiherr von Schmidt nennen.Herkunft: Sein Großvater war der hannoverische Hofbaumeister Heinrich Schmidt (1761–1812). Seine Eltern waren der Pastor Heinrich Schmidt (1789–1838) und dessen Ehefrau Elisabetha Christiana Sybilla Härlin (1793–1847).

Leben und Wirken: Schmidt trat nach dem bei Gustav Adolf Breymann und Johann Matthäus von Mauch am Polytechnikum Stuttgart absolvierten Studium (1840–43), das er gleichzeitig durch die Steinmetzlehre sowie (mittels selbständiger) Studien der gotischen Baudenkmäler Schwabens ergänzte, 1843 in die Dombauhütte Köln ein, wo er bis zum Werkmeister aufstieg. 1848 legte er die Meisterprüfung als Maurer und Steinmetz ab, 1856 die Baumeisterprüfung an der Berliner Bauakademie. Ab 1847 entwickelte er nebenberuflich eine umfangreiche Entwurfs- und Bautätigkeit, die architektonische Kleinobjekte ebenso einschloss wie Restaurierungen und Umbauten mit dem Schwerpunkt im sakralen Sektor. Ab 1851 betrieb er eine private Baufirma. Schmidts angeblich schon in den Jugendjahren bekundete Vorliebe für die Gotik verdichtete sich um die Jahrhundertmitte zu speziellem Expertentum, doch blieb ihm eine weitere Karriere innerhalb der Dombauhütte aufgrund von Auseinandersetzungen mit dem Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner, nicht zuletzt aber auch wegen seines protestantischen Glaubens versagt. Ein Versuch der Berufung Schmidts als Lehrer an die Architekturschule des Karlsruher Polytechnikums im Winter 1854/55 scheiterte am Widerspruch des früheren Stelleninhabers Heinrich Hübsch, wenig später nahm er in Köln den Abschied, als er bei der Besetzung der Stelle des Dombauführers zugunsten des jüngeren Richard Voigtel übergangen wurde.

Der Auftrag für ein 1854/55 nach seinem Entwurf ausgeführtes Denkmal für 1794 gefallene österreichische Soldaten in Bensberg hatte Schmidt bereits Kontakte zu Österreich eröffnet, die sich 1855 vertieften, als er aus der Konkurrenz um die Wiener Votivkirche als einer der Preisträger hervorging. Erzherzog Ferdinand Maximilian war dadurch auf ihn aufmerksam geworden und ließ ihn 1857 durch den Unterrichtsminister Leo von Thun und Hohenstein an die Akademie in Mailand berufen, wo Schmidt (bis 1859) das Gebiet der mittelalterlichen Architektur betreute. 1859 konvertierte Friedrich Schmidt zum Katholizismus.

1859 kam er als Professor für mittelalterliche Baukunst an die Akademie der bildenden Künste in Wien, wo er ab 1865 (gemeinsam mit Karl Roesner sowie August von Sicardsburg) die Architekturschule übernahm, die er bis an sein Lebensende leitete (unter anderem als Rektor der Akademie 1872–74, 1876–78, 1882–84). Eine wichtige Grundlage seiner Lehrtätigkeit bildete der umfangreiche Bestand an mittelalterlichen Bauzeichnungen, der sich seit 1837 im Besitz der Akademie befand.

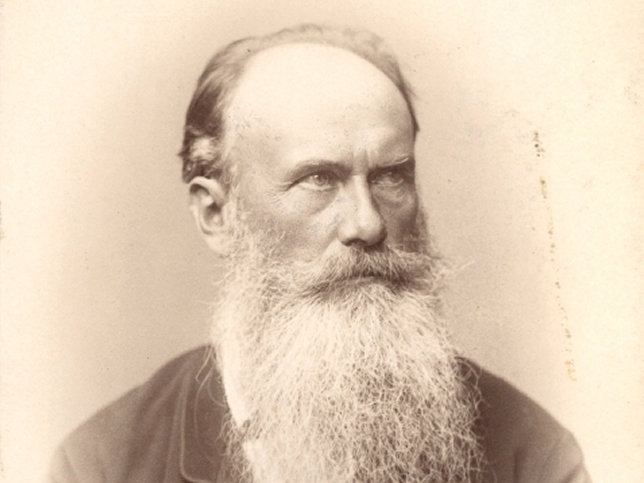

Nach Überwindung anfänglicher Widerstände entwickelte sich Schmidt in Wien bald zu einer der führenden Künstlerpersönlichkeiten der Ringstraßenzeit und verschaffte sowohl im Sakral- wie im Profanbau der Neugotik entschiedene Geltung. 1860 wurde er Mitglied der Baukommission des Stephansdoms sowie der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, 1862 übernahm er die Oberleitung der Bauhütte von St. Stephan und den Vorsitz des Vereines Wiener Bauhütte, 1863 wurde er Dombaumeister von St. Stephan. Zu seinen entscheidenden Maßnahmen gehörte gleich zu Beginn seiner Dombautätigkeit die Wiedererrichtung des aus statischen Gründen abgetragenen Südturmhelms; die von ihm projektierte Vervollständigung des Nordturms unterblieb. In den Jahren 1866–68, 1870–72, 1874–77, 1879–81, 1883–85 stand er dem Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein vor.

Zu den herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet des mittelalterlichen Profanbaus gehörte die zwischen 1884 und 1888 erfolgte Restaurierung von Schloss Runkelstein bei Bozen. Diese Restaurierung stellte einen Eingriff in ein Objekt mit komplexer Baugeschichte dar, wobei Schmidt für seine Zeit erstaunlich respektvoll mit den erhaltenen mittelalterlichen Resten umging.

In Wien wurden viele seiner Entwürfe vom böhmischen Baumeister Josef Hlávka umgesetzt. Zu den bedeutendsten Schülern von Friedrich Schmidt zählen sein späterer Mitarbeiter Franz von Neumann sowie Frigyes Schulek, Imre Steindl und Valentin Teirich.

1877 wurde Schmidt Ehrenbürger der Stadt Innsbruck, 1883 wurde Friedrich Schmidt anlässlich der Fertigstellung des von ihm errichteten Rathausneubaus das Ehrenbürgerrecht der Stadt Wien verliehen, 1886 aus Anlass der Vollendung des Baus des kaiserlichen Stiftungshauses am Schottenring 7 der Freiherrnstand. Zuvor wurde er 1872 aus England mit der Royal Gold Medal ausgezeichnet. Von 1866 bis 1870 war er Mitglied des Wiener Gemeinderats und ab 1889 Mitglied des Herrenhauses.

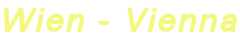

Friedrich von Schmidt verstarb am 23. Jänner 1891 in dem einige Jahre zuvor von ihm entworfenen Sühnhaus und erhielt ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 A, Nummer 54). Die mächtige Steinplatte, welche das Grab bedeckt, ist aus dem Hausbruch der Brüder Amelin in Kaisersteinbruch gehauen. Noch in Schmidts Todesjahr veröffentlichte August Reichensperger eine erste Biographie über ihn.

Der Platz hinter einem seiner Hauptwerke, dem Wiener Rathaus, wurde ihm zu Ehren 1927 Friedrich-Schmidt-Platz benannt; dort befindet sich auch das Friedrich-Freiherr-von-Schmidt-Denkmal, das von Edmund Hofmann von Aspernburg und Julius Deininger geschaffen und am 28. Mai 1896 enthüllt wurde.

Er war Ehrenmitglied im Deutsch Leseverein an der Technischen Hochschule Wien.

Familie: Schmidt heiratete 1849 Katharina Mohr (1827–1910). Das Paar hatte mehrere Kinder:

Heinrich (1850–1928), ab 1887 österreichischer Freiherr ? Antonia Hase (1855–1906), Tochter des Conrad Wilhelm Hase (1818–1902), Professor für Baukunst in Hannover

Friederica (1851–1905) ? Otto Jarl (1858–1915), Bildhauer

Einschätzung und Rezeption: Friedrich von Schmidts Bedeutung beruht vor allem auf drei Tätigkeitsbereichen: als internationaler Baukünstler, als Denkmalpfleger und als Lehrer mit signifikanter Schulwirkung. Der Künstler und der Restaurator lassen sich in seinem Schaffen nicht trennen, was manche Werke trotz aller Großartigkeit zwiespältig erscheinen lässt, da das Schöpferische in den Umgestaltungen oft überwiegt (Stephansdom, Stift Klosterneuburg, Burg Vajdahunyad usw.). Schmidt gilt in erster Linie als Gotiker, was aber nicht doktrinär zu verstehen ist, da sich in seinem Œuvre nicht nur divergente gotische Traditionen kreuzen, sondern auch verschiedene, das Spezialistentum relativierende Stilidiome, die teilweise der Neorenaissance und der Neoromanik angehören. Zu den Französisches wie Niederländisches einschließenden Grundlagen der Kölner Zeit gesellten sich die italienischen Erfahrungen, die Eindrücke des süddeutschen und südosteuropäischen Spätmittelalters und sogar des Barocks. Demgemäß verschränkte er die – gleichwohl dominierenden – strenghistoristischen Stilelemente sowohl mit romantischen Tendenzen wie mit späthistoristischen Zügen. Nicht nur zahlenmäßig treten im Sakralbau die Pfarrkirchen hervor. Schmidt nützte die für Wien von Hermann von Bergmann (1817–1886) begründete Tradition des neugotischen Backsteinbaus und erhob diesen zum dominanten Modus (St. Othmar 1863 usw.). Den Höhepunkt brachte die Kirche Maria vom Siege in Wien (1868–1875), in der die Gotik mit dem barocken Zentralkuppelschema verschmilzt.

Wiener Zeitung vom 24.1.1891, Seite 4: Friedrich Freiherr von Schmidt †. Aus Anlaß des Ablebens des Dombaumeisters Oberbaurathes Friedrich Freiherrn von Schmidt haben nachfolgende Gebäude zum Zeichen der Trauer der in ihnen wirkenden Körperschaften heute schwarze Flaggen ausgehängt: das Rathhaus, welches der Meister erbaute und da er Ehrenbürger von Wien war; die Akademie der bildenden Künste, an welcher der Dombaumeister als Professor wirkte; das k. k. österreichische Museum für Kunst und Industrie auf dem Stubenring, dessen Curatorium Freiherr von Schmidt angehörte, und das Künstlerhaus in der Lothringerstraße für das Ehrenmitglied und den einstigen hochverdienten Vorstand der Genossenschaft bildender Künstler; das Gebäude des Ingenieur- und Architektenvereines und des Gewerbevereines in der Eschenbachgasse für ihr Ehrenmitglied; endlich das kais. Stiftungshaus auf dem Schottenring, welches Oberbaurath Freiherr von Schmidt erbaute und wo er starb. Der Herr Vorstand der Künstler-Genossenschaft Architekt Roth hat sich heute Vormittags mit dem Herrn Bürgermeister Dr. Prix und allen oben genannten und sonst betheiligten großen Instituten und Corporationen bezüglich der Veranstaltung des Leichenbegängnisses ins Einvernehmen gesetzt. Die Vorstände der Kunst-Institute und Vereine, welche den dahingeschiedenen Meister betrauern, haben außerordentliche Versammlungen einberufen, welche über die geeignete Repräsentation bei der Trauerfeier zu berathen haben. Aus Kreisen der Kunstwelt und der Gesellschaft treffen an die Familie bereits Beileidkundgebungen ein. In der heutigen Sitzung des niederösterreichischen Gewerbevereines widmete der Präsident Herr Matscheko dem Dahingeschiedenen folgenden Nachruf: „Unser Ehrenmitglied, der Meister Schmidt, hat heute seinen letzten Seufzer ausgehaucht. Unmöglich können wir heute dem gesegneten Andenken des großen Mannes gerecht werden, wir müssen das späterer Zeit vorbehalten. Nur wenige Worte seien angesichts des offenen Grabes dem theuren Todten gewidmet. Ein Fürst im Reiche der Kunst, ein Meister auf dem Felde der Rede, ein Mann, ein echter deutscher Mann im Getriebe des Lebens; fest und treu wie die Eiche, an die seine an scheinbar für ein Jahrhundert berechnete Erscheinung erinnerte; milde, weise, abgeklärt und herzgewinnend im Gedankenaustausch: so wandelte Schmidt unter uns, so wird er für und für in unserem Gedächtnisse leben. Ich bitte Sie, verehrte Herren, unserem tiefen Schmerze, unserer aufrichtigen Trauer durch Erheben von den Sitzen Ausdruck zu geben." Gegen 5 Uhr Nachmittags trafen schon die ersten Kränze im Trauerhause ein, welche auf den Sarg des Verblichenen gelegt wurden. Der erste Kranz, aus Lorbeer geflochten, trug auf weißen Schleifen die Inschrift: „Die trauernden Genossen - dem hochverdienten Senior." Der zweite, aus Lorbeer, Palmen und Rosen gewundene Kranz trug auf gelben Schleifen die Inschrift: „In inniger Freundschaft und Verehrung - Vincenz, Melanie Dutschka", und der dritte, gleichfalls aus Lorbeer, Palmen und frischen Blumen geflochtene Kranz zeigt auf weißen Schleifen die Widmung: „Dem großen Meister - Fellner und Helmer." Im Laufe des heutigen Abends wurde die Leiche in der Capelle des kaiserlichen Stiftungshauses prunkvoll aufgebahrt. Der braune Metallsarkophag steht auf einem Katafalk vor dem Altare des Gotteshauses, das der verewigte Meister erbaute. Der ganze Raum ist schwarz spaliert, der Fußboden mit schwarzem Teppich bedeckt. Vor dem Altare stehen hohe Opferflammen und Girandols mit brennenden Lichtern. Mehr als hundert Kerzen stehen um den Katafalk und in den Ecken der Capelle. Sammtkissen, welche zu Füßen des Sarges liegen, sind dazu bestimmt, die Adelskrone und die hohen Ordens-Decorationen des Verewigten aufzunehmen. Das Leichenbegängniß wird, wie Abends festgestellt wurde, Sonntag Nachmittags stattfinden. Um 1 1/2 Uhr Nachmittags wird der hochw. Herr Propstpfarrer Dr. Marschall den Leichnam im Trauerhause einsegnen. Wie sich der Zug nach dem Dome zu St.-Stephan bewegt, ist noch nicht festgesetzt. Es verlautet, daß er der Votivkirche und dem Rathhause vorbeigeführt werden soll. In der St.-Stephans-Kirche erfolgt die Haupteinsegnung. Auf dem Wege zum Centralfriedhofe, woselbst dem Verewigten ein Ehrengrab gewidmet ist, wird die Leiche, wie seinerzeit die Makarts, beim Gebäude des Architektenvereines, an der Akademie der bildenden Künste und am Künstlerhause vorbeigefahren. Nähere Dispositionen fehlen noch.

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Friedrich_von_Schmidt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net, Ludwig Angerer, gemeinfrei, Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur-und Architekten-Vereins, Band 34.1882, Heft 5, gemeinfrei, Wiener Zeitung vom 24.1.1891, Seite 4.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net