03. Bezirk - Heeresgeschichtliches Museum

Das Heeresgeschichtliche Museum / Militärhistorische Institut befindet sich im Arsenal im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße und ist das Leitmuseum des Österreichischen Bundesheeres und dokumentiert anhand von Exponaten die Geschichte des österreichischen Militärwesens, insbesondere Waffen, Rüstungen, Panzer, Flugzeuge, Uniformen, Fahnen, Gemälde, Orden und Ehrenzeichen, Fotografien, Schlachtschiffmodelle und Dokumente. Das Museum befindet sich im Bundesbesitz, ist jedoch nicht den Bundesmuseen angegliedert, sondern untersteht dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport.

Das Museumsgebäude und seine Geschichte: Der Museumsbau (Objekt 18) bildet das Herzstück des Wiener Arsenals, einem aus vormals insgesamt 72 Objekten bestehenden riesigen militärischen Gebäudekomplex, der aus Anlass der Revolution 1848/49 errichtet wurde. Es war das größte Bauvorhaben der ersten Regierungsjahre des jungen Kaisers Franz Joseph und diente nicht zuletzt auch der Festigung seiner neoabsolutistisch ausgerichteten Machtposition. Das Projekt des seinerzeitigen „Waffenmuseums“ wurde vom dänischen Architekten Theophil von Hansen ausgeführt. Bereits sechs Jahre nach Baubeginn (15. April 1850) erfolgte die Schlusssteinlegung am 8. Mai 1856. Das Gebäude ist somit der älteste - als solcher geplante und ausgeführte - Museumsbau Österreichs.

Fassade: Hansens Plan sah ein 235 Meter langes Gebäude mit vorspringenden Quertrakten und Ecktürmen sowie einen turmartigen Mittelteil von quadratischem Grundriss vor, von einer Kuppel bis in die Höhe von 43 Metern bekrönt. So wie viele Bauten des Historismus meist Vorbilder aus der Architekturgeschichte haben, zog auch Theophil von Hansen jenes des ab dem Jahr 1104 errichteten Arsenal in Venedig heran. Er übernahm byzantinische Stilelemente und setzte noch gotisierende Bauelemente hinzu. Besonders hervorzuheben ist die charakteristische Backsteinbauweise. Das aus zweifarbigen Ziegeln bestehende Mauerwerk ist mit Terrakottaornamenten und schmiedeeisernen Schließen geschmückt, die Gliederungen sind durch Hausteine hervorgehoben, der Mittelrisalit zeichnet sich durch ein reiches Fassadendekor, wie etwa den drei großen Rundfenstern vor den Seitenflügeln aus. Die reich geschmückte Attikazone wird von einem mächtigen Bogenfries getragen, der an florentinische Palastbauten erinnert. Der Schwalbenschwanzzinnenkranz wird an den Achsen der Seitenflügeln und an den Ecken des Mittelbaus durch kleine Türmchen unterbrochen, in deren Nischen Trophäenplastiken aus Terrakotta angebracht sind. An und vor der Fassade wurden von einem der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit, Hanns Gasser, aus Sandstein allegorische Figurendarstellungen der militärischen Tugenden ausgeführt. Unter den Rundfenstern sind dies die weiblichen Figuren (v. l. n. r.) der Stärke, Wachsamkeit, Frömmigkeit und Weisheit; neben den drei zur Vorhalle führenden Öffnungen sind, in männlichen Figuren, die Tapferkeit, Fahnentreue, Aufopferung und die kriegerische Intelligenz dargestellt.

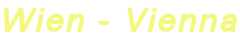

Innenraum: Im Inneren des Heeresgeschichtlichen

Museums manifestiert sich die Absicht Kaiser Franz Josephs,

nicht bloß ein Gebäude für die kaiserlichen Waffensammlungen

zu errichten, sondern auch und vor allem eine Ruhmes- und

Gedenkstätte für die kaiserliche Armee auf großartige Weise

zu schaffen. So sind bereits in der Feldherrenhalle 56

ganzfigurige Porträtstatuen der „berühmtesten,

immerwährenden Nacheiferung würdiger Kriegsfürsten und

Feldherren Österreichs“, wie es in der kaiserlichen

Entschließung vom 28. Februar 1863 heißt, aufgestellt. Die

Statuen sind in Carraramarmor ausgeführt und mit 186 cm alle

einheitlich hoch. Namen und Lebensdaten der Dargestellten

sind oberhalb der Figuren auf Tafeln angebracht, auf den

Sockeln sind die 32 verschiedenen Namen der ausführenden

Künstler, der Zeitpunkt der Aufstellung und jener Mäzen

genannt, welcher die Kosten für die jeweilige Skulptur

übernahm. Die Kosten für die Hälfte trug Kaiser Franz Joseph

selbst, der Rest wurde von privaten Gönnern gestiftet,

oftmals handelte es sich dabei um Nachkommen des jeweils

porträtierten Feldherren. Der chronologische Bogen der

Feldherren spannt sich vom Babenberger Markgrafen Leopold I.

bis hin zum Habsburger Erzherzog Karl.

Auch das Stiegenhaus ist in prächtiger Weise ausgestattet.

Im Halbstock sind, nicht zuletzt um auf die runde Zahl von

60 Skulpturen zu kommen, weitere 4 Standbilder von

Feldherren aufgestellt, im Gegensatz zu den Figuren in der

eigentlichen Feldherrenhalle sind diese allerdings in

Wandnischen stark überhöht angebracht. Es handelt sich

hierbei um Akteure des Revolutionsjahres 1848, jene

militärischen Führer, die im Auftrag des Hauses Habsburg die

revolutionären Bestrebungen in allen Teilen der Monarchie -

zum Teil sehr blutig - niederschlugen, nämlich Julius von

Haynau, Josef Wenzel Radetzky, Alfred I. zu Windisch-Graetz

und Joseph Jelačić von Bužim. Die bildliche Ausgestaltung

des Stiegenhauses wurde Carl Rahl übertragen, der sie

gemeinsam mit seinen Schülern Christian Griepenkerl und

Eduard Bitterlich im Jahre 1864 ausführte. Im Zentrum der

reich mit Gold ornamentierten Decke befinden sich Fresken

mit allegorischen Darstellungen von Macht und Einigkeit

(Mitte), Ruhm und Ehre (rechts) und Klugheit und Mut

(links). Bekrönt wird das Stiegenhaus durch die allegorische

Marmorskulpturengruppe „Austria“ von Johannes Benk, die

dieser 1869 ausführte.

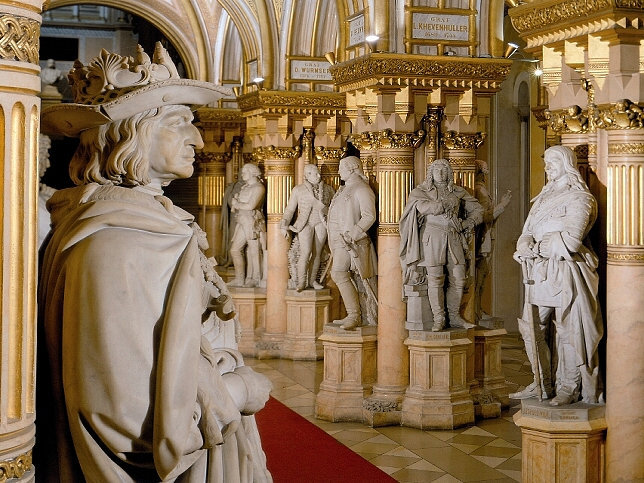

Den repräsentativsten Raum des Museums bildet sicherlich die

in der ersten Etage befindliche Ruhmeshalle. Besonders

beeindrucken die Fresken von Karl von Blaas, welche die

wichtigsten militärischen Ereignisse (Siege) aus der

Geschichte Österreichs seit den Babenbergern zeigen. In den

vier großen Wandbögen sind die Siege der kaiserlichen Armee,

die Schlacht bei Nördlingen 1634, der Kriegsrat in der

Schlacht bei St. Gotthard 1664, die Schlacht bei Zenta 1697

und der Entsatz von Turin 1706 dargestellt; im linken

Nebensaal die Ereignisse aus der Regierungszeit Maria

Theresias und Josephs II. bis zur Einnahme Belgrads 1789; im

rechten Nebensaal die Napoleonischen Kriege von der Schlacht

bei Würzburg 1796 über den Tiroler Freiheitskampf von 1809

bis zu den Waffenstillstandsverhandlungen des Feldmarschall

Radetzky mit König Vittorio Emanuele II. von Sardinien nach

der Schlacht bei Novara 1849. Die eigentliche Bedeutung der

Ruhmeshalle, nämlich die einer Gedenkstätte, ist eigentlich

erst auf den zweiten Blick ersichtlich: An den Wänden der

Nebensäle und auch in der Ruhmeshalle selbst sind mehrere

Marmortafeln angebracht, auf denen die Namen von über 500

Offizieren (von Oberst bis General der kaiserlichen Armee

vom Beginn des Dreißigjährigen Krieges1618 bis zum Ende des

Ersten Weltkrieges 1918 mit Ort und Jahr ihres Todes

vermerkt.

Geschichte: Das Museumsgebäude selbst wurde zwar

bereits 1856 fertig gestellt, jedoch dauerte die innere

Ausgestaltung bis zum Jahr 1872. Die Sammlung ergänzte sich

auch der ehemaligen Hof-Waffensammlung des kaiserlichen

Zeughauses, der kaiserlichen Privatsammlung im Schloss

Laxenburg sowie der Wiener Schatzkammer. Die Sammlung war

zunächst eine reine Waffen- und Trophäensammlung, deren

Schwerpunkt die Harnische und Waffen der kaiserlichen

Leibrüstkammer darstellten. Nach ihrer Ordnung wurde sie im

Jahre 1869 als „k.k. Hofwaffenmuseum“ erstmalig dem

öffentlichen Besuch freigegeben. Mit der Fertigstellung des

Gebäudes des Kunsthistorischen Museums wurden 1888 die

Bestände der kaiserlichen Sammlungen aus dem Arsenal zu

ihrem neuen Standort auf der Ringstraße überführt.

1885 wurde schließlich ein Kuratorium unter dem Vorsitz des

Kronprinzen Rudolf gebildet, dem die Bildung und

Ausgestaltung des fortan so genannten „k.k. Heeresmuseums“

oblag. Schwerpunkt der nunmehrigen Sammlung bzw. Ausstellung

sollten die Taten der kaiserlichen Armee sein. Der Kronprinz

hob bei der Gründungsversammlung des Komitees am 22. Februar

1885 den Zweck des Museums hervor: Er betonte die

Wichtigkeit desselben, „indem es beitragen wird, den Nimbus

und die Ehre der Armee zu verherrlichen, in welcher der

echte alte kaiserliche Geist fortlebt, welche allezeit den

Reichsstandpunkt hochgehalten hat und das Symbol der

Zusammengehörigkeit aller Länder bildet.“ Aus diesem Grunde

hoffte er, „dass das Museum mit der möglichsten

Großartigkeit ins Leben treten möge“.

Das Kuratorium bestand aus:

Kronprinz Rudolf von Österreich, Protektor und Vorsitzender

Erzherzog Wilhelm von Österreich, stellvertretender

Protektor und Vorsitzender

Quirin Ritter von Leitner, damaliger Vorstand des

Hofwaffenmuseums

Alfred Ritter von Arneth, Präsident der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften

Johann Nepomuk Graf Wilczek, Mäzen und Sammler sowie

wichtigster Förderer der seinerzeitigen

Payer-Weyprecht-Expedition.

Neben Ansuchen an diverse Militärinstitutionen, trat man

seitens des Komitees auch an zivile Privatpersonen heran, um

historische Objekte für das neue Museum zu lukrieren. Als

Prinzip galt: Die Sammlungen sollten in Siegestrophäen und

„sonstig historisch interessante Gegenstände ausschließlich

österreichischer Provenienz, welche für die richtige

Erkenntniß der Vergangenheit der k.k. Armee in allen seinen

Factoren Bedeutung haben“ eingeteilt werden. Nur Originale

durften ausgestellt werden, Projekte und Modelle nur unter

besonderen Umständen. Durch die Arbeit des Kuratoriums und

großzügiger Unterstützung des Kaisers, seiner Familie, des

Adels und des Bürgertums sowie des Reichskriegsministeriums

war „eine Fülle von Schätzen zusammengetragen worden, die

sich der heutige Mensch kaum mehr vorstellen kann.“ Am 25.

Mai 1891 schließlich wurde das neue k.u.k. Heeresmuseum im

Arsenal feierlich durch Kaiser Franz Joseph eröffnet und

seiner Bestimmung zugeführt.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges sollte das Museum für

den allgemeinen Besuch unmittelbar geschlossen werden. Die

Gründe hierfür lagen vor allem in dem Umstand, dass von den

verschiedenen Kriegsschauplätzen so viel Material zugewiesen

wurde, dass eine ordnungsgemäße Aufstellung unmöglich wurde.

Das Kriegsende von 1918 bedeutete auch für das Museum

zunächst das vermeintliche Ende. Es lag sogar die Absicht

vor, die Bestände zur Verbesserung der wirtschaftlichen

Notsituation zu verkaufen. Die konnte jedoch abgewendet

werden. Im September 1921 wurde das „Österreichische

Heeresmuseum“ wieder eröffnet. Nunmehr sollte die

Dokumentation der jüngsten militärischen Ereignisses, allen

voran jener des Ersten Weltkrieges, im Vordergrund stehen.

Mit der Eröffnung einer Kriegsbildergalerie 1923 wurde zum

ersten Mal auch der bildenden Kunst ein größerer Bereich

gewidmet. Es waren nun nicht mehr ausschließlich Armeeführer

und Schlachten, die im Vordergrund standen, sondern vor

allem der militärische Alltag im Krieg selbst.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde

das Museum der Dienststelle des Chefs der Heeresmuseen in

Berlin unterstellt und in „Heeresmuseum Wien“ umbenannt.

Während des Zweiten Weltkrieges war das Museum nicht frei

zugänglich und blieb vorwiegend Militärpersonen vorbehalten.

Ab 1943 hatten Zivilisten nur an Wochenenden

Besuchsmöglichkeit. Zu dieser Zeit wurde das Museum primär

für Propagandazwecke genutzt. So wurden etwa Feldzüge der

Wehrmacht in Propaganda-Sonderausstellungen dokumentiert

(„Sieg im Westen“ (Sommer 1940), „Griechenland und Kreta

1941 - Bild und Beute“ (März/Mai 1942) und „Kampfraum

Südost“ (Sommer 1944)).

Mit dem Einsetzen der alliierten Luftangriffe auf Wien ab

Herbst 1943 wurden, wie bei allen Wiener Museen, die

wertvollsten Bestände ausgelagert. Diese Maßnahmen erwiesen

sich auch als zwingend notwendig, denn am 10. September

sowie am 11. Dezember 1944 wurde das Arsenal und der

Südbahnhof von alliierten Bomberverbänden derart stark in

Mitleidenschaft gezogen, dass nicht nur das Museumsgebäude,

sondern auch zahlreiche Depots von Bomben getroffen und

stark beschädigt bzw. zerstört wurden. Gegen Ende des

Krieges, vor allem im Verlauf der so genannten Schlacht um

Wien wurde das Arsenalgelände ebenso schwer in

Mitleidenschaft gezogen.

Während der Besatzungszeit sollten viele der ausgelagerten

Sammlungsobjekte, welche die Kriegswirren überstanden

hatten, von den Alliierten requiriert werden. Vieles sollte

aber auch dem Diebstahl und Plünderungen durch die

Zivilbevölkerung zum Opfer fallen. Trotz der genannten

Schwierigkeiten begann man bereits 1946 mit dem Wiederaufbau

des Museums. Besondere Unterstützung erhielt die damalige

Leitung von der Österreichischen Galerie Belvedere und dem

Kunsthistorischen Museum. Jene vom Technischen Museum zur

Verfügung gestellte Sammlung von Schiffsmodellen, bildet bis

heute das Herzstück des Marinesaales. Am 24. Juni 1955 wurde

das nunmehr in Heeresgeschichtliches Museum umbenannte

Gebäude durch den Bundesminister für Unterricht, Heinrich

Drimmel, feierlich wiedereröffnet.

Weblink:

www.hgm.or.at

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Heeresgeschichtliches_Museum aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Bilder: Pappenheim, gemeinfrei.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net