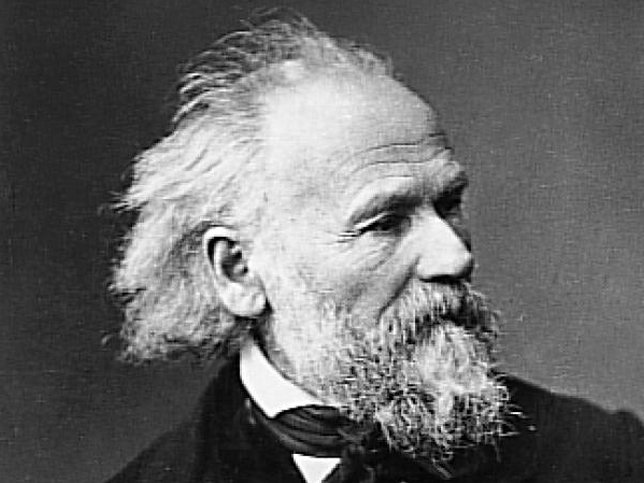

Person - Friedrich von Amerling

Friedrich Ritter von Amerling (* 14. April 1803 in Spittelberg; † 14. Januar 1887 in Wien) war ein österreichischer Maler. Neben Ferdinand Georg Waldmüller war Amerling einer der angesehensten österreichischen Porträtmaler des 19. Jahrhunderts.Leben: Friedrich Amerling war der Sohn des Gold- und Silberdrahtziehers Franz Amerling und dessen Frau Theresia Kargl. Er studierte von 1815 bis 1824 an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Nachdem er dort zunächst bei Josef Klieber die Graveurschule besucht hatte, wechselte er in die Klasse für „Historische Zeichnungsgründe“ bei Hubert Maurer und Karl Gsellhofer (1779–1858).

1824 ging Amerling nach Prag zu seinem Onkel Heinrich und studierte an der Akademie der Bildenden Künste Prag als Schüler von Joseph Bergler dem Jüngeren bis 1826 weiter. 1827 und 1828 verbrachte er in London, wo er vom Porträtmaler Thomas Lawrence beeinflusst wurde. Weitere Reisen führten ihn nach Paris, wo er bei Horace Vernet arbeitete, und Rom, ehe er – seit 1828 wieder zurück in Wien – Aufträge des österreichischen Kaiserhauses, des Adels und Bürgertums ausführte.

1829 erhielt er den Reichel-Preis der Akademie in Wien. Amerling unternahm zeit seines Lebens ausgedehnte Studienreisen: 1836 und 1838 nach Italien, 1838 in die Niederlande, 1839 nach München, 1840–1843 nach Rom, 1882 nach Spanien, 1883 nach England, 1884 nach Griechenland, 1885 nach Skandinavien bis zum Nordkap und 1886 nach Ägypten und Palästina. Sein 1838 in Wien ausgestelltes Gemälde Die junge Morgenländerin erregte viel Aufsehen und führte in den folgenden Monaten zu einer Flut von Gedichten (u. a. von Levitschnigg) in der österreichischen Presse, die das Gemälde und sein Sujet priesen.

Amerling war viermal verheiratet: 1832 bis zu deren Tod 1843 mit Antonie Kaltenthaler, 1844 bis zur Scheidung 1845 mit Katharina Heißler, 1857 bis zu deren Tod 1880 mit Emilie Heinrich, und 1881 mit Maria Nemetschke, ehemals verheiratete Paterno. 1878 wurde Amerling in den Adelsstand erhoben und hieß seither Friedrich Ritter von Amerling. Als einer der angesehensten Künstler Wiens empfing er zahlreiche wichtige Literaten und Musiker (wie Franz Liszt) bei sich zu Hause.

1858 erwarb Amerling das im Kern aus dem 12. Jahrhundert stammende Schloss Gumpendorf in Wien und stattete es nach seinem Geschmack mit wertvollen Kunstschätzen aus. Das Gebäude wurde deshalb im Volksmund auch Amerlingschlößl genannt.

Neben zahlreichen anderen Ehrungen erhielt er 1879 den Orden der Eisernen Krone III. Klasse und wurde aufgrund der Ordensstatuten als „Ritter von Amerling“ in den erblichen österreichischen Adelsstand erhoben. Amerling starb 1887. Er erhielt ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 A, Nummer 30), das von Johannes Benk gestaltet wurde. Vom selben Künstler stammt auch das Amerling-Denkmal im Wiener Stadtpark aus dem Jahr 1902.

Nachlass: Den Nachlass Amerlings, im geschätzten Wert von 120.000 Gulden, verwaltete bis zu ihrem Tod, am 3. April 1914, seine letzte Frau, die spätere Gräfin Marie Hoyos. Sie vermachte diesen im Sinne des Künstlers der Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens zur Gründung der „Marie Gräfin Hoyos-Amerling-Stiftung“, um bedürftige Künstler zu unterstützen. So kam im Mai 1916 ein Großteil des Nachlasses von Friedrich von Amerling im Dorotheum zur Versteigerung. Die Stiftung selbst kam allerdings nur 1918–1922 mit jeweils 500-1.000 Kronen zum Tragen und wurde schon 1929 wieder aufgelöst.

Sein letztes Wohnhaus, das Amerlingschlößl, musste 1895 zum großen Teil dem Stadtbahnbau weichen; seine Reste wurden 1961/1962 abgetragen, wobei das Renaissanceportal im Hof des Hauses 6, Gumpendorfer Straße 104, wiederaufgestellt wurde. Ebendort hatte Amerling auch eine bedeutende Sammlung von Schmiedeeisenarbeiten, welche zum Teil von seiner vierten Ehefrau in das Haus ihres Vaters Franz Nemetschke, Bäckerstraße 7, verbracht wurde und heute noch zu sehen ist.

1887 wurde die Amerlingstraße in Wien nach dem Maler benannt. Das Amerlinghaus genannte Geburtshaus des Künstlers ist seit 1978 ein Kultur- und Kommunikationszentrum, in dem sich auch das Bezirksmuseum Neubau befindet.

1948 emittierte die österreichische Post eine 60 Groschen-Sonderbriefmarke aus Anlass des 60. Todestages von Friedrich von Amerling mit seinem Porträt. 2005 folgte als Gemeinschaftsausgabe mit dem Fürstentum Liechtenstein im Rahmen der Sondermarkenserie „Liechtenstein Museum Wien“ eine 125 Cent-Marke mit einem Mädchenkopf.

Werk: Amerling schuf über 1000 Werke, großteils Porträts. Er war der beliebteste Porträtist des Hochadels und des Großbürgertums in der Zeit des Wiener Biedermeier; der Höhepunkt seines Schaffens lag in der Zeit von 1830 bis 1850. Elegante Zeichnung, exotische Arrangements und prächtige Farbigkeit zeichnen seine Werke aus. Der Großteil seiner Gemälde befindet sich in österreichischen Museen und Sammlungen. Einen Sensationspreis von 1.502.300 Euro erzielte am 15. Oktober 2008 im Auktionshaus Dorotheum das Mädchen mit Strohhut aus dem Jahr 1835. Käufer ist das Liechtenstein-Museum in Wien.

Werke:

Ferdinand I., Kaiser von Österreich (Wien, Heeresgeschichtliches Museum), Öl auf Leinwand

Ein Fischerknabe (Wien, Belvedere), 1830, Öl auf Leinwand

Der Maler Thomas Ender (Wien, Belvedere), 1831, Öl auf Leinwand, 40,5 × 32,5 cm

Franz I. im österreichischen Kaiserornat (Wien, Kunsthistorisches Museum), 1832, Öl auf Leinwand, 260 × 164 cm

Marie Freiin Vesque von Püttlingen (Wien, Belvedere), 1832, Öl auf Leinwand, 90,5 × 75 cm

Maximilian Speck von Sternburg (Leipzig, Museum der bildenden Künste), 1832

Porträt eines älteren Mannes – Graf Breda? (Wien, Belvedere), 1833, Öl auf Leinwand

Porträt des Malers Peter Fendi (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2063), 1833, Öl auf Leinwand, 52 × 42 cm

Bildnis der Henriette Baronin Pereira-Arnstein mit ihrer Tochter Flora (Wien, Belvedere), 1833, Öl auf Leinwand, 158 × 124,5 cm

Graf August Ferdinand Breuner-Enckevoirt mit Gattin Maria Theresia Esterhazy und den beiden Kindern (Schloss Grafenegg), 1834

Mädchen mit Strohhut (Wien, Liechtenstein Museum), 1835, Öl auf Leinwand (bislang teuerstes Bild Amerlings; wurde 2008 um 1,5 Millionen Euro ersteigert)

In Träumen versunken (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE1125), 1835, Öl auf Leinwand, 55 × 45 cm

Alexander Freiherr von Vesque-Püttlingen als Kind (Wien, Belvedere), 1836, Öl auf Leinwand, 31,5 × 26 cm

Porträt des Grafen István Széchenyi (Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften), 1836, Öl auf Leinwand, 250 × 165 cm

Porträt der Prinzessin Marie Franziska von Liechtenstein im Alter von 2 Jahren (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2314), 1836, Öl auf Karton, 33 × 27 cm

Der Bildhauer Pompeo Marchesi (Wien, Belvedere), 1836, Öl auf Leinwand, 40 × 33 cm

Die Mutter des Malers (Wien, Belvedere), 1836, Öl auf Karton, 47 × 39 cm

Porträt des Tier- und Landschaftsmalers Friedrich Gauermann (St. Pölten, Museum Niederösterreich, Inv. Nr. 8663), um 1836, Öl auf Leinwand

Porträt der Prinzessin Karoline von Liechtenstein im Alter von eineinhalb Jahren (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2315), 1837, Öl auf Leinwand, 35 × 28 cm

Porträt der Elise Kreuzberger (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2377), 1837, Öl auf Leinwand, 57 × 45 cm

Rudolf von Arthaber mit seinen Kindern Rudolf, Emilie und Gustav (Wien, Belvedere), 1837, Öl auf Leinwand, 221 × 155 cm

Bildnis des Malers Carl Vogel von Vogelstein (Berlin, Nationalgalerie, Inv. Nr. A III 541), 1837

Porträt der Prinzessin Sophie von Liechtenstein im Alter von etwa eineinhalb Jahren (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2379), 1838, Öl auf Leinwand, 34 × 28 cm

Die drei köstlichen Dinge (Wien Museum, Inv. Nr. 117.356), 1838, Öl auf Leinwand

Die junge Morgenländerin, 1838, Öl auf Leinwand, gerahmt 107 cm × 91 cm, zuerst ausgestellt in Wien, jetzt im Cleveland Museum of Art

Lautenspielerin (Wien, Belvedere, Inv. Nr. Lg 0040), 1838, Öl auf Leinwand, 99 × 82 cm

Porträt des Bildhauers Bertel Thorvaldsen (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE353), 1843, Öl auf Leinwand, 103 × 81 cm

Porträt des Ludwig Louis von Pereira-Arnstein, 1844, Universalmuseum Joanneum, Graz

Porträt des späteren Fürsten Johann II. von Liechtenstein als Kind auf einem Schimmelpony (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2381), 1845, Öl auf Leinwand, 234 × 157 cm

Die Malerin Luise Pfeiffer-Nathusius (Wien, Belvedere), 1846, Öl auf Leinwand, 50,5 × 78 cm

Der Sohn Friedrich Amerling auf dem Krankenbett (Wien Museum), 1850, Öl auf Leinwand

Friedrich, der Sohn des Künstlers (Wien Museum), 1851, Öl auf Leinwand

Gräfin Nákó (Budapest, Ungarische Nationalgalerie), 1855, Öl auf Leinwand, 127 × 106 cm

Studienkopf eines bärtigen Mannes (Wien, Liechtenstein Museum, Inv. Nr. GE2378), Öl auf Leinwand, 65 × 53 cm

Selbstporträt (Salzburg, Residenzgalerie, Inv. Nr. 00276), Öl auf Leinwand, 50,5 × 41,5 cm

Bildnis Frau Striebel (Privatbesitz), Öl auf Leinwand, 99 × 103 cm

Römerin mit Spinnrocken „Chiaruccia“ (Privatbesitz), Öl auf Leinwand, 93 × 71 cm

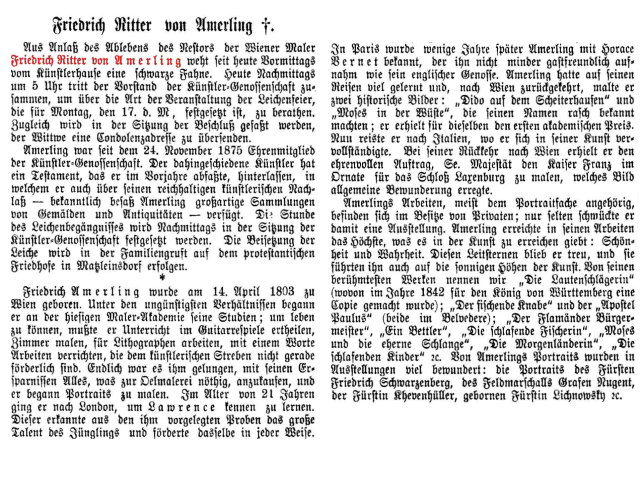

Wiener Zeitung vom 15.1.1887, Seite 14: Friedrich Ritter von Amerling †. Aus Anlaß des Ablebens des Nestors der Wiener Maler Friedrich Ritter von Amerling weht seit heute Vormittags vom Künstlerhause eine schwarze Fahne. Heute Nachmittags um 5 Uhr tritt der Vorstand der Künstler-Genossenschaft zusammen, um über die Art der Veranstaltung der Leichenfeier, die für Montag, den 17. d. M, festgesetzt ist, zu berathen. Zugleich wird in der Sitzung der Beschluß gefaßt werden, der Wittwe eine Condolenzadresse zu übersenden. Amerling war seit dem 24. November 1875 Ehrenmitglied der Künstler-Genossenschaft. Der dahingeschiedene Künstler hat ein Testament, das er im Vorjahre abfaßte, hinterlassen, in welchem er auch über seinen reichhaltigen künstlerischen Nachlaß — bekanntlich besaß Amerling großartige Sammlungen von Gemälden und Antiquitäten — verfügt. Die Stunde des Leichenbegängnisses wird Nachmittags in der Sitzung der Künstler-Genossenschaft festgesetzt werden. Die Beisetzung der Leiche wird in der Familiengruft auf dem protestantischen Friedhofe in Matzleinsdorf erfolgen. Friedrich Amerling wurde am 14. April 1803 zu Wien geboren. Unter den ungünstigsten Verhältnissen begann er an der hiesigen Maler-Akademie seine Studien; um leben zu können, mußte er Unterricht im Guitarrespiele ertheilen, Zimmer malen, für Lithographen arbeiten, mit einem Worte Arbeiten verrichten, die dem künstlerischen Streben nicht gerade förderlich sind. Endlich war es ihm gelungen, mit seinen Ersparnissen Alles, was zur Oelmalerei nöthig, anzukaufen, und er begann Portraits zu malen. Im Alter von 21 Jahren ging er nach London, um Lawrence kennen zu lernen. Dieser erkannte aus den ihm vorgelegten Proben das große Talent des Jünglings und förderte dasselbe in jeder Weise. In Paris wurde wenige Jahre später Amerling mit Horace Vernet bekannt, der ihn nicht minder gastfreundlich aufnahm wie sein englischer Genosse. Amerling hatte auf seinen Reisen viel gelernt und, nach Wien zurückgekehrt, malte er zwei historische Bilder: „Dido auf dem Scheiterhaufen" und „Moses in der Wüste", die seinen Namen rasch bekannt machten; er erhielt für dieselben den ersten akademischen Preis. Nun reiste er nach Italien, wo er sich in seiner Kunst vervollständigte. Bei seiner Rückkehr nach Wien erhielt er den ehrenvollen Auftrag, Se. Majestät den Kaiser Franz im Ornate für das Schloß Laxenburg zu malen, welches Bild allgemeine Bewunderung erregte. Amerlings Arbeiten, meist dem Portraitfache angehörig, befinden sich im Besitze von Privaten; nur selten schmückte er damit eine Ausstellung. Amerling erreichte in seinen Arbeiten das Höchste, was es in der Kunst zu erreichen giebt: Schönheit und Wahrheit. Diesen Leitsternen blieb er treu, und sie führten ihn auch auf die sonnigen Höhen der Kunst. Von seinen berühmtesten Werken nennen wir „Die Lautenschlägerin" (wovon im Jahre 1842 für den König von Württemberg eine Copie gemacht wurde); „Der fischende Knabe" und der „Apostel Paulus" (beide im Belvedere); „Der Flamänder Bürger-Meister", „Ein Bettler", „Die schlafende Fischerin", „Moses und die eherne Schlange", „Die Morgenländerin", „Die schlafenden Kinder" ec. Von Amerlings Portraits wurden in Ausstellungen viel bewundert: die Portraits des Fürsten Friedrich Schwarzenberg, des Feldmarschalls Grafen Nugent, der Fürstin Khevenhüller, gebornen Fürstin Lichnowsky ec.

Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Friedrich_von_Amerling aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net, Wiener Zeitung vom 15.1.1887, Seite 14 und gemeinfrei.

Willkommen

Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.

Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.

Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.

Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.

Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.

Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.

Kontakt

Günter Nikles

Josef Reichl-Str. 17a/7

7540 Güssing

Austria

Email:

office@nikles.net

Website:

www.nikles.net

(c) 2025 www.nikles.net